活動の実績

老成学研究所 > 老成学事始/「老成学」草案 > 老成学 > 【老成学研究資料】⑷ ボーヴォワール『老い』の論理構成とその問題点 森下直貴

©︎Y.Maezawa

ボーヴォワール『老い』の論理構成とその問題点

老成学研究所 代表

森下 直貴

ボーヴォワールの『老い』は「私の本棚」のコーナーで取り上げている。ここではそれを踏まえて直ちに彼女の「老い」論の核心に迫る。

ボーヴォワールによれば、人は自分の老いを実感できない。他者を通じてなら知ることはできるが、自分の身上としては受け止められない。そのため自らの老いを積極的に生きることができない。しかし、白髪や、顔の皺、筋力の低下、物覚えの悪さ、膝の痛みなどが実感できるではないか。なぜ実感できないと言えるのか。じつは事柄はそう単純ではない。実感できるか否かは人が「老い」をどのように想定するかにかかっているからだ。

ボーヴォワール自身が想定するのは〈老い=不可避の衰退〉である。これに身体機能と精神機能の低下が伴うのは生物学的事実であり、生理的宿命であろう。それでは、この〈老い=生物学的事実〉を人はなぜ実感できないのか。衰退が緩慢であったり、わずかな程度であったりすれば、気づかないこともあろう。だが、ボーヴォワールが強調するのは、むしろ、衰退を認めることができずに否定する心性である。人はなぜ老いを否定するのか。それは、〈老い=生物学的事実〉に〈老い=苦=不幸〉のイメージを重ねているからだ。

それでは、なぜ〈老い=生物学的事実=不幸〉になるのか。それは社会が老いを否定的に評価し、無視と無関心の中で放置し、見捨てているからだ。その結果、老人の貧困と非人道的な冷遇が黙認され続けている。〈老い=無価値=不幸〉ゆえの〈老人=厄介者〉。この老人差別をエイジズムという。それではなぜエイジズムが生じるのか。その背景には互いに影響し合う生物学の観点と社会集団の観点がある。

社会集団の目的は存続である。存続に役立つものには価値があり、そうでないものには価値はない。だから、基本的に若者には価値がある。女性にも(男性に「従属的」であるにしても)価値がある。だが、生物学的に衰退している老人には価値がない。もちろん老人であることが価値を持つ共同体も歴史上あった。しかし、その場合でも集団存続の機能という観点は貫徹している。

社会集団の機能的な観点の系として階級の観点が登場する。これはボーヴォワールの思想の特徴の一つである。特権を持った老人は若者にとって世代間闘争の相手、つまり敵であり邪魔者である。他方、特権を持たない老人はたんなる厄介者にすぎない。前者の老人に対しては尊敬/軽蔑の矛盾が生じる。あるいは、敗残者の負け惜しみから超然の美学も生じる。後者の老人は役立たずのお荷物だ。以上のような矛盾や幻想や否定の評価が無関心の外観の内部で渦巻いている。

以上、「実感不可能な老い」の背後には、〈老い=生物学的事実=無価値=不幸〉という強固な捉え方があることが見えてきた。このような老いの文化と老人の見方が、老いのありのままの姿=現実を直視することから人々を妨げている。

実感不可能な老いの現前=現在は老人を不安にする。そして現前=現在の不安は「凝結した過去と閉ざされた未来」のあいだを彷徨し、漂う。過去と未来の二重の有限性という老い固有の時間意識の構造こそ、ボーヴォワールの老いの現象学的分析の中心命題である。

老人は拠り所を求めて過去へと向かう。過去の栄光・習慣、男性的あるいは女性的な価値の取り戻し。性的欲望への偏執もその一つだ。しかし、過去へのこだわりは、しばしばものの見方の固執と硬直をもたらし、できていたことができない苛立ちと徒労感、倦怠感だけが溜まる。しかも、閉じた未来がどんどん近づき、時間が狭まってくる。

そのとき生じるのが焦燥感、何もできない無力感、屈辱的な無益感、そして後続世代の間で取り残された孤立感である。そこにさらに貧困状況が加わると、不安はますます膨らみ、いっそう激しくなる。老人の問題行動や、怒り、節度のなさ、反社会的振る舞いは、すべて不安に発する自己防衛の表現だ。そして最終的には生きる意欲が失せる。老人を待っているのは非人間的な死だけだ。

ボーヴォワールは老人世代の非人間的な状況に対して敢然と抗議の声をあげ、しかもたんに抗議するだけでなく、哲学的分析を踏まえて状況を打開する指針を示した。その指針が、生きる意味に関しては個人の実存を賭けた投企であり、貧困に対して抜本的な社会変革である。前者は目標を持って積極的に生きることに尽きるが、それだけでは(彼女自身が認めているように)特権的ブルジョワジーの活動と大差がない。また、後者は人間の全面的な捉え直しと相互関係のやり直しとされるが、スローガンだけで具体的内容がない。

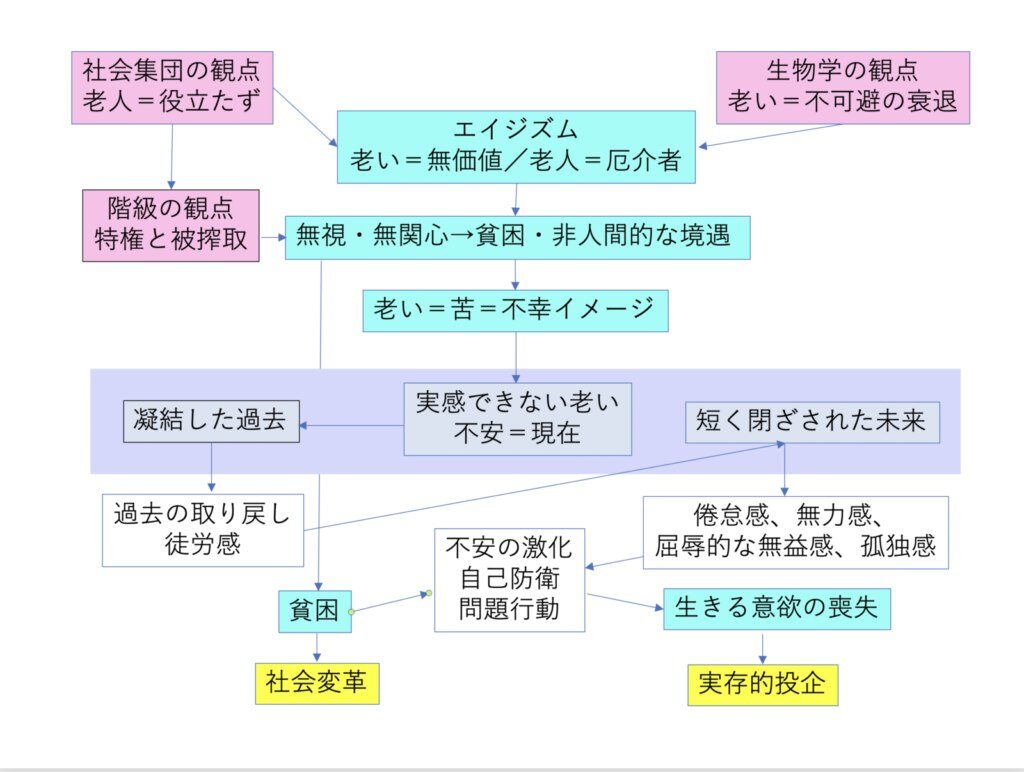

以上の論理構成を図にするとこうなる。

ボーヴォワールの『老い』は、「老人問題」に実存主義=共産主義のイデオロギーを接ぎ木したものだ。だからそれだけの価値しかないかといえば、そうではない。今日にまで続く「老人問題」を考える上で、それは現在でも〈方法論的〉な観点からきわめて重要である。というのも、「老人問題」の論理構成の連関を浮き上がらせ、しかもどの論点についてはいかなる視点から論じてはいけないかを証示しているからだ。

最後に、そうした論点を五つだけ挙げて結びとしたい。

①〈老い=不可避の衰退=生物的事実〉の見地は、今日の老人たちの実態に必ずしも対応していない。老いの深まりのステップに即して捉えるべきであろう。

② 社会集団の「役に立つ/役に立たない」という原則を抜本的に捉え直さなければならない。その鍵を握っているのが、私見ではコミュニケーション一般理論である。

③ 老いの時間意識の分析は実存主義の個人の観点から行われている。しかし、過去と未来は現在において溶け合っている。また、個人を超える視点からみれば過去は凝結していないし、未来も閉じていない。個人でも、共同体でも、国家でも、超越でもない、世代の思想こそが老いの開かれた時間性を開示するだろう。

④ 実存の投企も孤独な個人の視点に基づいている。時間性の捉え直しと合わせて世代の視点から意味付け直すべきだろう。

⑤ 社会変革については、「老後破産」の現実を直視し、総合的な貧困政策として具体的に考えられなければならない。

ここに示唆された視点は改めて老成学事始Ⅶで論じる。

©︎Y.Maezawa

(編集:前澤 祐貴子)