交流の広場

【書評】

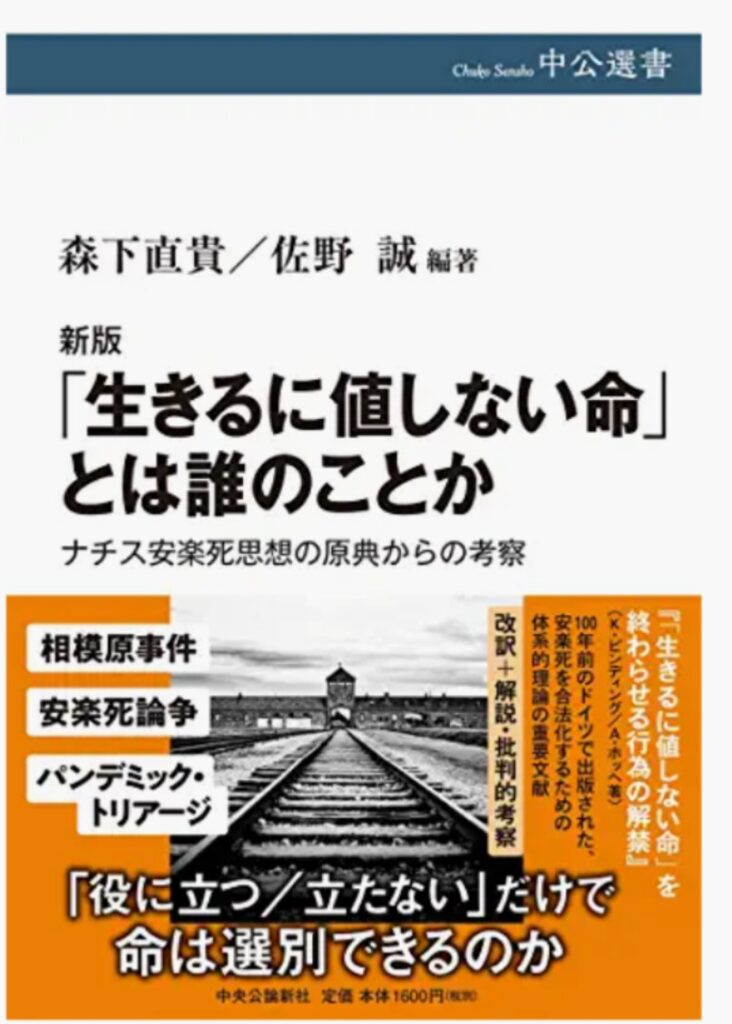

森下直貴、佐野誠編著

新版:「生きるに値しない命」とは誰のことか

―ナチス安楽死思想の原典からの考察

(中公選書、2020年)

横浜市立大学 国際教養学部 准教授

有馬斉

本書は、1920年にドイツで出版された『生きるに値しない命を終わらせる行為の解禁―その基準と形式をめぐって』(以下、本書に倣い、『解禁』と略す)の全訳を収めた第1部と、『解禁』の内容を踏まえてふたりの編者がそれぞれに著した「批判的考察」を収める第2部から成る。

『解禁』は、刑法学者のカール・ビンディングと精神科医のアルフレート・ホッヘによる共著である。今日、国内外で社会問題化している安楽死の法的、医学的、倫理的な是非について詳細に論じた古典的文献として、また、後のナチスの安楽死計画に影響を与えた本としても有名である。❶

1.『解禁』の議論の特徴

『解禁』は、ビンディングが著した「I 刑法学者の見解」が分量でいえば約3分の2を占める。残りは、ホッヘによる「II 医師による論評」であり、これはビンディングの見解を踏まえて書かれた比較的短いコメンタリーである。

ビンディングは、「I 刑法学者の見解」の冒頭、第1頁目で、きわめて明快に問題提起を行っている。すなわち「命を終わらせる行為が許されるのは…本人の自殺[自己殺害]に限定されるべきか。それとも、他者による殺害へと法的に拡大されるべきか、また、その場合にはどの程度の範囲までか」(19頁)。❷ ビンディングは、この問いに、最終的に肯定的に答えている。

ビンディングの議論の大きな特徴は、当の答えの根拠にある考えかたである。ビンディングによれば、「生を存続させることが、その担い手自身にとっても、社会にとっても一切の価値を持続的に失ってしまったような人の命というもの」がある(46頁)。また、そのような人の死は「当人にとっては救済であるのと同時に、社会や国家にとってはとりわけ重荷からの解放[…]を意味する」ことがある。他者による殺人が法的に容認できるのは、このような場合があるからだというのである(48頁)。

今日、いわゆる安楽死(致死薬の投与)の合法化を支持する人々は少なくない。しかしその理由を見ると、死にたいという患者の自己決定を重視するものが多い。本人が死にたいというなら、その選択を認めるべきだというのである。ビンディングの議論はこれとは異なる。死にたいという本人の意向ではなく、死んだほうが本人にとって良い状況があるということに訴えている(自己決定より患者の利益、といいかえてもよい)。加えて、死ぬことが、死ぬ本人だけでなく、社会や国家にとっても良い場合があることを強調している点に、ビンディングの議論の大きな特徴がある。

実際、ビンディングは、安楽死を実施する際の手続きについても言及しているが、死ぬ本人の同意があることを必須の条件とは見なしていない。

ビンディングによると、その命が本人にとっても社会にとっても価値を持たない人は、三つのグループに分けることができる。

第一は、「疾病または重症ゆえに助かる見込みのない絶望的な状態にあって[…本人も]そこからの救済を切に望んで」いる人々である。具体的な疾病としては、がんや結核が挙げられている(50頁)。

第二は、ビンディングが「治療不能な知的障碍者」と呼んだグループである。ただし、ここで想定されているのは、「生きようとする意志もなければ、死のうとする意志もない」人々である(53-6頁)。また、ビンディングは「生まれつきか、それとも麻痺患者のように苦しみの最終段階でそうなったのかは問わない」とも述べているから(54頁)、現在の日本語の「知的障害」という言葉が意味するのと全く同じ状態が意味されているわけではないことは断っておく必要がある。(『解禁』の後半部の著者であるホッヘが主題的に論じたのもこの第二のグループだが、ホッヘは、老化や認知症によって認知機能が著しく低下した状態まで「知的障碍」の一部に含めて理解している(82-3頁)。これもやはり今日の日本語でいう知的障害と同じ意味で理解されるべきではないだろう。)

第三は、「瀕死の重傷と負うことで意識を失った人や、たとえ意識のない[昏睡]状態からいったんは目覚めえたとしても、筆舌に尽くし難い悲惨な障碍が待ち受けているような人たち」である(56頁)。

このうち、本人に死にたいという意向があるのは、第一のグループの場合だけである。第二、第三のグループについていえば、本人の口から死にたいという意向を確認することはできない。それでも、これら三つの場合すべてで、その命を他人が奪ってもよいという。

とくに、第二のグループを論じる箇所では、死ぬ本人にとっての利益ではなく、社会や国家にとっての利益を重視する見方があきらかとなっている。ビンディングによれば、「彼ら[=重度の知的障碍者]の生にはいかなる目的もないが、そのことを彼らは耐え難いとは感じていない。[しかし、]家族にとっても、社会にとっても彼らはとてつもない重荷になっている」。そこで、ビンディングは、家族の要請があることを条件として、彼らを殺すことができると結論している(54頁)。

安楽死の合法化を目指すときの背景にあるこうした経済的な動機は、ホッヘのコメンタリーではさらに鮮明である。

ホッヘによれば、重度の知的障碍者は、もともと精神的な能力を有していた人が人生の半ば以降でそうなる場合と、最初からそうである場合のふたつのサブ・グループに分けることができる(82頁)。前者には、老化、梅毒や動脈硬化による脳の病変、統合失調症などの原因が考えられる。後者は、脳の奇形によるものであり、これは母体内での発達の阻害に起因する場合と、誕生後のごく初期に患った病気による場合がある(82-3頁)。

ホッヘの考えでは、このうち、前者のほうが(つまり、最初から知的障碍のある人のほうが)、命の価値は小さく、しかも、支援にかかる負担は大きい。これは、まず、老化や病気で精神的な能力を失う場合では、老化や病気が起きるまえに周囲の人々と感情的な交わりを持つことができるからである。このため、精神的な能力を失ったあとも、周囲の人々にとって価値ある存在であり続けることができる(84頁)。つまり、その意味で命に価値がある。最初から知的障碍がある人にはこのようなことがありえない。

また、梅毒や動脈硬化などの病気に原因がある場合、精神的な能力が失われてから死亡するまでの期間は「ふつう(せいぜい)二~三年にすぎない」。認知症の場合これがもう少し長くなり、青年期の統合失調症による場合は二、三〇年にもなるが、他方、最初からの知的障碍の場合は「二世代か、それ以上」に渡って世話をしなければならない(84-5頁)。

ホッヘは、最初から知的障碍がある場合について、その人数、平均寿命、養護施設でひとり当たりにかかっている費用を調べ、これらの人々の世話にかかる負担が「[国会]財政上の問題」であると強調している。「何とも莫大な財が食品や衣服や暖房の名目で国民財産から非生産的な目的のために費やされることになる」というのである(85頁)。

もちろん、そうはいっても、親が知的障碍者に対する愛情からあくまで育てたいと思う場合もあるかもしれない。ビンディングはこの場合にも言及している。ビンディングによれば、その場合、「自分で介護するか、その費用を負担する」つもりがあれば、それは構わない(56頁)。つまり、そのような可能性があることは、重度の知的障碍者を殺すことが許されるという結論を左右しないと理解されているのである。

本人同意を必須としない以上のような考えかたは、ビンディングとホッヘが執筆していた当時の法律家の間でも、主流ではなかったようである。ビンディングは、殺人が認められるためには、死ぬ本人の同意があることと、本人が耐え難い苦痛を経験していることのどちらか一方だけあればよいという考えかた(「同意と耐え難い苦しみ[…]の内のどちらか一方が無罪理由にまで高められるべき」とする考えかた)と、同意と苦痛の両方がなければならないとする考えかた(「これら二つ[…]の理由が揃ってはじめて殺害は正当なもの」になるという考えかた)を並べて対比させている(44-5頁)。その上で、後者ではなく前者の立場が正しいと結論しているのである。

『解禁』という本が、その最終的な結論だけを見れば私たちにとって受け容れがたいものであるにもかかわらず、今でも読むに値するだけの価値を備えていると思われることには、いくつかの理由がある。佐野が説明するように(後述)、ナチス・ドイツの安楽死計画に影響を及ぼしたという歴史的な意義があることはそのひとつだろう。しかし、それに加えて、この本の価値は、扱っている問いの重要さや、問いに答えるための検討のプロセスの慎重さ、丁寧さといったテキストの内容そのものに負うところも大きい。この本は、たんなる思いつきを言い切るだけの本ではない。最終的に自分が支持する結論を述べるだけでなく、予想できる反論や、他の答えの可能性についても検討を加えながら、自論については根拠まで掘り下げて明らかにしようとしている。

もちろん、その結果出てきた結論は、極端で、今ではほとんどだれも少なくとも表立っては擁護しようとしないような結論である。しかし、結論を支える考えかたや発想は、今の私たちから見ても決して荒唐無稽なものばかりではなく、むしろ、後述する森下の解説にあるように、安楽死の是非をめぐる今日の社会的な議論にも共通するものや、容易には誤りを指摘できないようなものが含まれているというべきだろう。『解禁』の結論に同意できないとすれば、なぜ同意できないのかを考える必要がある。『解禁』という本には、それを考えるための材料も書き込まれている。

2.『解禁』とその同時代の思想との関係について

本書の後半では、編者の二人がそれぞれ『解禁』の内容を批判的に考察している。

まず、佐野誠は、『解禁』と、その前後や同時代に書かれた他の文書との間にある影響関係を詳らかにしている。そうすることで、『解禁』に特徴的な主張と、その歴史的な意義を明らかにする。

とくに、四節では、後のナチス・ドイツ時代のテオドア・モレルが残した安楽死に関する報告書の草案との間の類似点を枚挙していく。ここの叙述は、『解禁』がナチスの安楽死計画に与えた影響を具体的に示す内容となっている。

佐野の丁寧な論述からは学ぶ点が多い。たとえば、佐野は、安楽死が実施されるまでの手続きに関するビンディングの説明について、批判的に検討を加えている。

ビンディングによれば、安楽死の実施に際しては、患者か主治医から、国の委員会に申請がなされなければならない。委員会は医師、精神科医、法律の専門家から成り、申請を見て、安楽死の可否をその都度判断する仕組みである(62頁)。ただし、この手続きは時間がかかる。そこで、待っている間じゅう「患者を耐え難い苦痛に曝し続ける」ことになるような場合、委員会への報告は事後とし、許容できる安楽死かどうかはその場にいる家族や主治医が判断して安楽死を実行することも許容できると述べている(64-5頁)。佐野はこの考えかたについて、「歯止めのない安楽死への道を開く」ものであり、事実、後のナチス安楽死計画にも取り入れられたと指摘している(122頁)。

佐野の指摘の中でもうひとつ特筆するべきは、『解禁』やモレルの草案には、優生学的な考慮が出てこないという指摘である。『解禁』の安楽死擁護論の核にあるのは、本稿でも見てきた通り、経済的な考慮である。佐野は述べている。「ナチスの安楽死計画と言われるとき、我々は真っ先に、優生学や人種衛生学をイメージしがちであるが、ビンディングやホッヘ、そしてモレル、さらには十九世紀のヨストらの安楽死肯定論の根拠づけには、これらの優生学的根拠は希薄である。優生学や人種衛生学は安楽死肯定のイデオロギーとして利用されたとしても、当時の安楽死肯定論者の本音は経済効率の向上にあったと言っても過言ではない」(139頁)。

これは重要な指摘である。優生学や優生政策は、人口の遺伝子プールの改善を目的とする。しかし、佐野の指摘するとおり、劣った遺伝的特徴(というものがあるとして)が次世代に多く残らないようにしたければ、当の劣った遺伝的特徴を持つ人々に不妊手術(断種)を行うことによっても目的は達成できる(142頁)。

加えて、安楽死の対象になると通常想定されるような人々に関していえば、たとえ劣った遺伝的特徴を持っていたとしても、その特徴を次世代に残す可能性はもともとあまり大きくないはずである。最終的に政治犯やユダヤ人といった健康な若年者にまで対象を拡大したあとのナチス・ドイツの安楽死は例外として、ビンディングとホッヘやモレル、あるいは今日の私たちが安楽死の対象として想定しているのは、まずは、治る見込みのない病気やケガのために激しく苦しんでいる人である。こうした状況にある人(多くは比較的高齢な人と考えてよいだろう)を殺したからといってその遺伝的特徴が次世代に残る可能性は、あまり小さくならない。ここに、認知機能を著しく低下しているとしてビンディングとホッヘが枚挙した人々の例を加えても、同じことがいえるだろう(それは「生きようとする意志もなければ、死のうとする意志もない」ような人々だった)。つまり、遺伝子プールの改善という目的からいえば、安楽死は、不可欠ではなく、またほとんどの場合、有効でもない。

3. 能力差別と高齢者が生きることの価値について

『解禁』という本の意義について、佐野は、それが執筆されたのとほぼ同じ時代の思想や政治との関係から明らかにした。もうひとりの編者である森下直貴は、この本と、現代の思想や社会問題とのつながりに注目している。

森下によれば、『解禁』の中で、「生きるに値しない命」が生きるに値する命から区別されるとき、その根拠になっているのは、能力差別である。

森下は、「社会集団の存続目的に貢献する(役立つ)」という意味での「機能的」な能力の評価に基づいて人を差別し、「「生きるに値する命」と「生きるに値しない命」のあいだで線を引く」考えかたを優生思想と呼んでいる(199頁)。(この優生思想について、森下はまた、「生殖に介入し、遺伝子の管理によって断種や隔離」を行う「優生学」とは「重なるが、ぴったり同じではない」とも述べている(191頁))。

脚本家の橋田寿賀子氏が、先日95歳で亡くなった。橋田氏は、2017年に、『安楽死で死なせて下さい』(文春新書)を出版した。森下によれば、橋田氏の本の論述の中にも、『解禁』に表現されているのと同じ能力差別や優生思想がある。さらに、同じ思想は、その他「安楽死に関する種々の言説や論争にとって共通の土台」にもなっているという(191-2頁)。

さて、森下は、能力差別と優生思想に批判的である。たんに『解禁』と同じ考えかたが今の人々にも共有されているということを指摘するだけに留まらず、この考えかたを批判し、それに取って代わるべきものの考えかたを提案している。

能力差別が根拠にあることを安楽死の問題として理解する森下は、いわゆる自発的な安楽死(本人が死にたいと希望している場合の安楽死)にも否定的である。

橋田氏は「安楽死で死なせて下さい」といった。しかし森下によれば、橋田氏のこの希望は「老人(自分)はもはや役に立たない」という考えに基づくものであり(213頁)、その意味で優生思想や能力差別を根拠とするものだから、認めるわけにはいかない。すなわち、橋田氏の主張は、「命の選択を迫る強制的な優生思想ではない」ものの、「老人である自分を「役に立たない」とみなすかぎり、『解禁』の核心にある「重荷」の観点に限りなく接近している。いや、…優生思想そのものだと言っていい」というのである(198頁)。

『解禁』の議論が非自発的あるいは反自発的な安楽死(意向が明らかでない人や、死にたくないと思っていることが明らかな人を死なせるケース)の正当化につながりかねない点を懸念していた佐野の議論と比べると、森下の注目するポイントは別のところにある。

優生思想に対する森下の批判の核にあるのは、高齢者は役に立たないという理解がそもそも間違っているという主張である。だから、そのような理解に基づいて、高齢者を死なせたり、高齢者が死にたいというのを認めたりすることは許されない。森下の主張を端的に表現した箇所を引用しておこう。

しかし、九十歳の老人にも目標や役割があるのだろうか。もちろん、ある。

老い抜く姿を見せる。どれだけ無様な醜態をさらけ出そうとも、老い抜く姿を同輩の仲間や若い人に見せる。…

「老人(自分)はもはや役に立たない」と考える橋田に欠けているのは、老人がみずからの姿をさらすことを通じて、人が生きて、老いて、死んでいく様を若い人に学んでもらうという視点である。これは橋田がこだわる家族の有無や範囲を超える話である。いかなる状況やどのような状態であろうと、人は生きているかぎり世代をつなぐ役割を担っている。いや、死んでからも生者とのコミュニケーションのなかで死者としての役割がある。老人に当てはまることは、知的障碍をもつ人にも当てはまる。ALSのような難病で寝たきりの人にも、末期がんの患者にも、そして生きづらさを感じて悩んでいる中高年や若者にも、等しく当てはまるだろう(212-3頁)。

自発的な安楽死であっても容認できないという結論は目新しいものではない。実際、日本を含め、ほとんどの国は安楽死(医師による致死薬の投与)を本人の同意があるかないかにかかわらず全般的に禁止している。しかし、本人の同意があるケースについては、安楽死を合法化する国や地域が出てき始めているのも事実である。たとえ本人の同意があっても許されないという立場の妥当性は、少なくとも自明のものではなくなりつつある。『解禁』という本を手がかりに、自発的な安楽死の容認派の根拠となりえる重要な考えかたのひとつを浮き彫りにし、かつ、これとは異なる考えかたの可能性も同時に明示した森下の論述は貴重である。

もちろん、森下の議論については、これをさらに批判的に検討する余地もあるというべきだろう。ひとつ問題提起をして終わりにしておこう。

高齢者の生きる価値については、アメリカ合衆国の哲学者ダニエル・キャラハンに有名な議論がある。キャラハンも、終末期医療の倫理に関する文脈で、高齢者にとっての生きる価値や、高齢者の社会のおける役割、高齢者が若年者に対して伝えていくべきことについて論じた。

キャラハンによれば、高齢者は、自分の老化と死を受け入れ、若年者に道を譲り、時間的、経済的なゆとりを有効に使って若年者のために奉仕するべきである。そのようにしてはじめて、自分の人生に意味と意義を見出すことができるという。❸ 高齢者にとっての生きることの価値は、自分の死が間近に迫っていることを認識することを通して与えられる。そこで、高齢者の生命を引き延ばすことは、医療の目的であってはならない。このように論じたキャラハンは、高額な生命維持医療の利用に関して、年齢制限をかけること(具体的には70代から80代前半あたりを上限として、それより高齢の患者には高額の医療の利用を認めない)を提案した。❹

キャラハンと森下の議論は、主題が類似している。いずれも、生きることの意義を高齢者が見つけにくくなっている現状を指摘、懸念し、現状を変えるために必要な考えかたや行動を提案している。提案の内容が、終末期医療の利用のありかたに直結しているところも共通する点だ。

しかし、高齢者の医療利用の是非に関して導かれる結論は、互いに異なっている。キャラハンが高齢者による医療、社会資源の消費を非難する一方で、森下はというと、高齢者はむしろ「老い抜く」べきだという。(ただし、森下の具体的な結論は、あくまでも積極的安楽死(致死薬投与)を合法化するべきではないということにあり、高齢者による延命的な医療の利用についてはとりたてて擁護、推奨する内容にはなっていない。また、「人生の最期」に関しては「親しい人たちに見守られながら、生命維持装置を装着せず」に死にたいとも述べている(214頁)。)

高齢者は、醜態を晒してでも老い抜くべきなのか、それとも、若年者に道を譲るべきなのか。高齢者にとっての生きることの意義は、どちらの考えにしたがうことでよく守られるのだろうか。キャラハンではなく、森下の考えのほうが正しいといえる理由はあるだろうか。

また、キャラハンと森下の議論を見ると、どちらにも、終末期医療の倫理に関する政策は、良い生き方とはどのようなものかという問題に対する特定の答えを前提にして作られるべきだという理解が共通している。(キャラハンは、高齢者の生の価値は若年者に「道を譲る」ことにある❺、という考えを根拠として、だから高額な延命治療を高齢者に提供されなくてよいと結論する。森下は、高齢者の生の価値は若年者に生き様を見せつけることにあるから、高齢者に致死薬を与えてはならないと結論する。)キャラハンの議論については、この共同体主義的な考えかたの妥当性に疑問が呈されてきた。❻ 同様の疑問が、森下の議論についても生じるかもしれない。

高齢者にとっての生きることの意味が若年者のまえで醜態を晒すことにあるという考えかたについては、同意できない人もあるに違いない。すくなくとも、橋田氏は同意できなかっただろう。同意できない人に対しても、この考えかたを強要してよいだろうか。安楽死で死ぬことが許されないのは、あなたも醜態を晒すべきだからだ、と説くことに説得力はあるだろうか。あるいは、そもそも、生きることの意味に関する特定の考えかたを前提として公的なルールを作ることは適切なことなのか。これらの点も考察する必要がある。

しかし、こうした批判が予想できることは、森下の論考の価値を損なうものではない。安楽死の是非は、今も重要な社会問題であり続けている。安楽死を擁護する人はなぜ擁護し、反対する人にはどんな理由があるのか。論点ができるだけ多く明らかにされた上で、ひとつひとつ丁寧に検討が加えられるべきである。本書の編者のふたりは、あえて自分たちと対立する立場の意見に注目した。安楽死を擁護する立場の意見として、忘れられてはならない論点を、古典的な文献の中から掘り起こし、その意義を、歴史的、今日的な文脈の中で明らかにしている。安楽死の倫理に関心を持つ人は、本書の中に、是非とも検討しておきたい重要な考えかたを見つけることができる。

❶『解禁』の要約は、町野他編著、『資料・生命倫理と法II―安楽死、尊厳死、末期医療』、信山社、1997年、51-60 頁にも収録されている。また最近では松田純、『安楽死・尊厳死の現在』、中公新書、2018年の中で『解禁』の議論を紹介している(194-201頁)。

❷ 以下、森下直貴、佐野誠編著、『新版:「生きるに値しない命」とは誰のことか―ナチス安楽死思想の原典からの考察』、中公選書、2020年 から参照、引用する場合は、参照、引用した箇所の頁番号のみを本文中にカッコで括って示す。

❸ ダニエル・キャラハン、『老いの医療―延命主義医療に代わるもの』、1990年、早川書房[Daniel Callahan, Setting Limits: Medical Goals in an Aging Society with “A Response to my Critiques”, Georgetown University Press, 1995]、53-66頁。

❹ 同上、5&6章。

❺ 同上、55頁。

❻ たとえば、James W. Walters, “Introduction,” in Walters ed. Choosing Who’s to Live, University of Illinois Press, 1998: pp.ix-xiii.

©︎Y.Maezawa

* 作品に対するご意見・ご感想など是非下記コメント欄ににお寄せくださいませ。

尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。