交流の広場

老成学研究所 > 時代への提言 > 『今、国学の呼びかけるもの』シリーズ 賀茂真淵記念館 > 『今、国学の呼びかけるもの』シリーズ:〈23〉「真淵が生きた江戸時代中期」 その6

真淵が生きた

江戸時代中期

その6

真淵も

江戸の火事に巻き込まれた

1746年(延享3年)2月29日 真淵50歳の時、

江戸に大火があり、茅場町の真淵の家もすっかり焼けてしまいました。

真淵が心配したのは 自分が苦心して書き留めた書物の草稿などのことです。

すぐに弟子たちの世話で 前より立派な家ができました。

(この年の9月27日に 真淵は田安家の和学御用となる。)

「火事と喧嘩は 江戸の華」などと 江戸っ子は強がっていましたが、

江戸は 何度も壊滅的な大火に遭っています。

代表的な大火は 真淵が生まれる40年前の出来事ですが

1657年(明暦3年)「明暦の大火」です。

この大火では 江戸城本丸も焼け落ちました。

その後も 大江戸八百八町は よく燃えました。

これは 民家の密集や木造建築(木と紙の家)が主な理由かと思われますが、これだけではなかったようです。

「火事で燃えれば また作ればいい」という 江戸人の自然災害に対する価値観があったように思います。

つまり

『人間はあくまでも自然の一部であり、人智の及ばない神々の差配する自然の中で 日々の営みをしている』 と 江戸人は考えていたのではないでしょうか。

少し前の新聞記事に 「江戸の暮らしは SDGS最先端」という記事がありました。「紙屑一つ疎かにしない」というリサイクルシステムを 江戸時代に実行していた という興味深い記事でした。

中でも 「糞尿を回収して肥料として活用していた循環システム」には驚かされました。

中世ヨーロッパでは、糞尿や汚物は 川や路上の溝に捨てられたため、悪臭が立ちこめていたそうです。

これに対して 「自然界の全てが神である」と考えた江戸人にとって、『山や川、海などは神のおわす場所だった』と考えたのではないでしょうか。汚物を捨てるということは、神々の神域を汚すことになるのです。

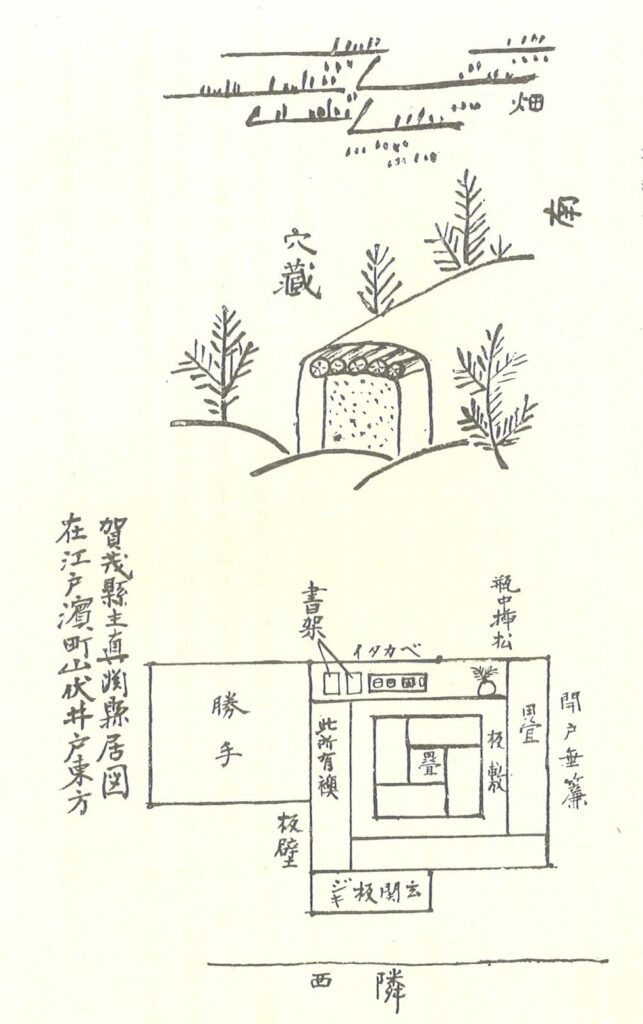

1764年(明和元年)7月5日 真淵68歳の時、居を江戸日本橋・浜町に移し、新居は「県居」と呼ばれました。真淵邸を訪れた内山真龍は 間取り図を残しています。そこには 火事から書物を守るための土盛りの「穴蔵」が描かれています。

ところで 作家で歴史評論家の原田伊織さんは 著書『日本人が知らされてこなかった「江戸」』(SB新書)で とても興味深い江戸観を述べています。

「私たちの文化は 江戸期に 一つの完成形に達しているのです。つまり、今 私たちが伝統文化と呼んでいるものは ほとんど 江戸期に出来上がったものなのです。… 江戸という300年近くに及ぶ時代は 高度な社会システムと文化、独自性のある精神文化を持った世界史の上でも他に例をみないオリジナリティに満ちた時代でした。」

真淵の生きた時代には、見習うべきものが多くありそうです。

※より詳細な情報をお求めの方は

是非 下記 浜松市立賀茂真淵記念館アカウント にアクセスくださいませ。

浜松市立賀茂真淵記念館

URL: http://www.mabuchi-kinenkan.jp

尚、当シリーズにおきましては、賀茂真淵に関連する資料/画像、及び内容解説に至るまで 浜松市立賀茂真淵記念館(一般社団法人 浜松史蹟調査顕彰会)の許可とご協力のもと、展開させていただいております。

この場をお借り致しまして その多大なるご尽力に感謝申し上げます。

(編集: 前澤 祐貴子)

* 作品に対するご意見・ご感想など 是非 下記コメント欄にお寄せください。

尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。