交流の広場

ゴッホが 弟テオに勧めた

ピエル・ロチ『お菊さん』の魅力

筒井祥博

私は 2021年『「ゴッホの手紙」に魅せられて』と題してエッセイをこのホームページへ寄稿した。「ゴッホの手紙」を読んだ時、ゴッホは”夢の国”として日本に憧れ、何回も日本について書いている。ゴッホが南フランスのアルルへ移ったのも、憧れの日本に似ているようだ と思ったからだ。ゴッホは その当時出版されたピエル・ロチ「お菊さん」を弟のテオに読むように何回も勧めた。私は「お菊さん」が岩波文庫にあるが、古くてもう印刷されていないので購入できないことを知り、諦めて数年過ぎてしまった。ゴッホが「お菊さん」を読んで、どんな点に感銘を受けたか 再度知りたくなった。浜松市市立図書館を当たり、ひとつの分室が所蔵していることを知り 取り寄せた。

「お菊さん」のはじめの数ページに目を通してみた。旧かな使い、旧漢字であり、場所や人の名前がカタカナで書かれていて、文章の意味がすらすらと理解できなかった。翻訳者 野上豊一郎は、「最初は大正4年に新潮社から出し、昭和4年に岩波文庫に改訂しておさめた」 と『あとがき』に書いている。

読むのは大変であったが、明治18年 (1885年) 長崎に滞在した西欧人ピエル・ロチが 「お菊さん」を通して 初めて見た日本人および日本に対する新鮮な感覚について知りたい、そして それを読んだゴッホが如何に感じたか 知りたいと思った。

始めに、私が「お菊さん」を読んで、印象に残った部分を拾い出し、読みやすくし、繋いで、「お菊さん」の全貌を示そう と試みた。

ほんの一部を繋いだだけで、ピエル・ロチの長崎や登場人物の細かい観察は 十分に反映されていないかもしれない。本文は 全体を五十九に区切った、日付のある滞在記のようになっている。名前を付けた項目に分け、なるべく「お菊さん」の雰囲気が分かるように、その印象を書いてみた。

「お菊さん」(野上豊一郎訳)(岩波文庫)の印象

私(ピエル・ロチ)は フランスの戦艦トリオンファント号で長崎湾に入る。弟分であるイヴに言った「着いたらすぐ結婚するのだ、皮膚の黄色い、髪の毛の黒い、猫のような目をした女の子を探すんだ、人形よりあまり大きくないやつでね」。

入江の行き詰まりにナガサキがある。山々の上から下に円形劇場の様で、木々は濃い緑と強い蔭よりなっていた。蝉の声が間断なく、単調に冴えわたる。夕暮れになるとナガサキは、無数の提灯の灯りに蔽われていた。遠くから 美しい三味線の音色が聞こえた。

百花園でお見合い

翌日は 雨が滝になって降っていた。デン(人力車夫)が出迎え、「百花園(茶屋の名前)」へ向かった。そこは覆いかぶさるような山の麓にあった。日本家屋に入って一番に気づくことは、細かく目の届いた清潔さと、うす寒い空虚さ。いっぱいに開け放したベランダからの眺めが素晴らしい。夢の国の景色のようだ。遠景の果てまで静寂がある。紙の襖の向うでは、哀愁をおびた女の唄声と、三味線の音色はもの淋しい。今まで漆器や磁器の絵で見ていた人工的な想像の国へ 遂にきた。

結婚斡旋人の男がアレンジした、3人の若い女とそのお付きが坐っている。小さな女たちの、きれの長い目と、髷 (まげ)に上げた滑らかな、ニスのような見事な黒髪。結婚相手の女を見くらべる。本命の3人ではなく、隅の方にいて 目を伏して、哀しそうな顔をしていた小娘がイヴの目にとまった。名前はクリザンチエム(お菊さん)と言った。支払う金額で親は納得した。同伴したイヴに 彼女がよい と言われなかったら、私は気づかなかった。

私たちの家

結婚の手続きを済ませ、長い坂を登ったナガサキの郊外の高台にある十善寺の私たちの家に行った。一階は 壮年の夫婦が住んでおり、二階に 私たちの部屋があった。この壮年の婦人のブリュヌ(お梅さん)には 日常生活でいろいろ世話になる。夫婦には 若い娘のお雪さんがいる。イヴは 同じ建物の別の部屋を当てがわれている。夜になると 私たちは2つの中釣り行燈(あんどん)に火を灯し、それらは 金色の偶像の前で朝まで灯る。私たちは、畳の部屋の上に張られた陰気な蚊張(かや)の中で寝る。お菊の枕は ちょうど髪のくぼみに適したようにくり抜かれた小さな木枕で、綺麗な髪結を乱すことがない。私の枕は 蛇皮で覆われていた。

イブは 私の妻をおもちゃのように面白がり、そして 彼女が可愛らしい と言う。私にとっては、彼女は屋根の蝉のようにうるさく、私の側で寝そべっている人形のように感じた。私はベランダへ行き、星空の底を見渡した。長崎の街が下の方で眠っていた。夢の国の薔薇色の光に包まれて、月の光のなかに数限りない虫の鳴き声を響かせつつ。蚊張のなかの美しい人形に嫌悪を感じた。そして 行燈に映し出されてほほ笑んでいるような偶像に 不可解な不気味なものを感じた。今までの生涯 このような神の前で寝たことはなかった。

ムスメたち

私には、「ムスメ」は日本の言葉の中で 一番綺麗な言葉である と思う。同じ戦艦で 私と同じように契約結婚した士官が 他に4人いる。郊外の少し低いと所に住んでいる。夜になると 彼らが散歩に誘いに来る。私からみると 私の妻は 誰よりも真面目で、誰よりも内気で、誰よりも上品で、人柄がよいように見える。長崎の街の夜を ムスメたちと歩く。ムスメ達は 何でも買いたがる。だだっ子のように。宵が過ぎると また山の家に坂道を 娘らの手を引いて登る。

イヴとお菊とお雪は、私を喜ばす仲好し仲間になった。イヴとお菊は お互いに 大変気が合っているようだ。私は 日本の言葉の理解をすすめても、彼女を理解することは永久に不可能だ と思う。

日々のくらし

お菊は 三味線を弾く。三味線を聞いて、この笑い好きな国民の音楽が、このように哀愁を帯びているのは 不思議である。こうして密閉された部屋に入ると、線香や蓮の香の不思議な匂いがする。日本に、そして 有色人種に固有な、ある匂い、大地からもたち上がり、古い木造からも漏れてくる。

毎晩宵の口になると、数知れぬ雨戸を引き閉める騒がしい音がする。いつまでも私の記憶に留まる、この国の風習のひとつである。その音はだんだんに繋がって、あるいは近く、あるいは遠く。

最も快いのは 朝の音楽である。鶏の鳴き声、家々の雨戸の開く音。あるいは 果物を売る小物商の異様な声、そして 蝉がジンジンと鳴き出す。わけても お梅さんの長い祈祷が、下から二階へ聞こえる。

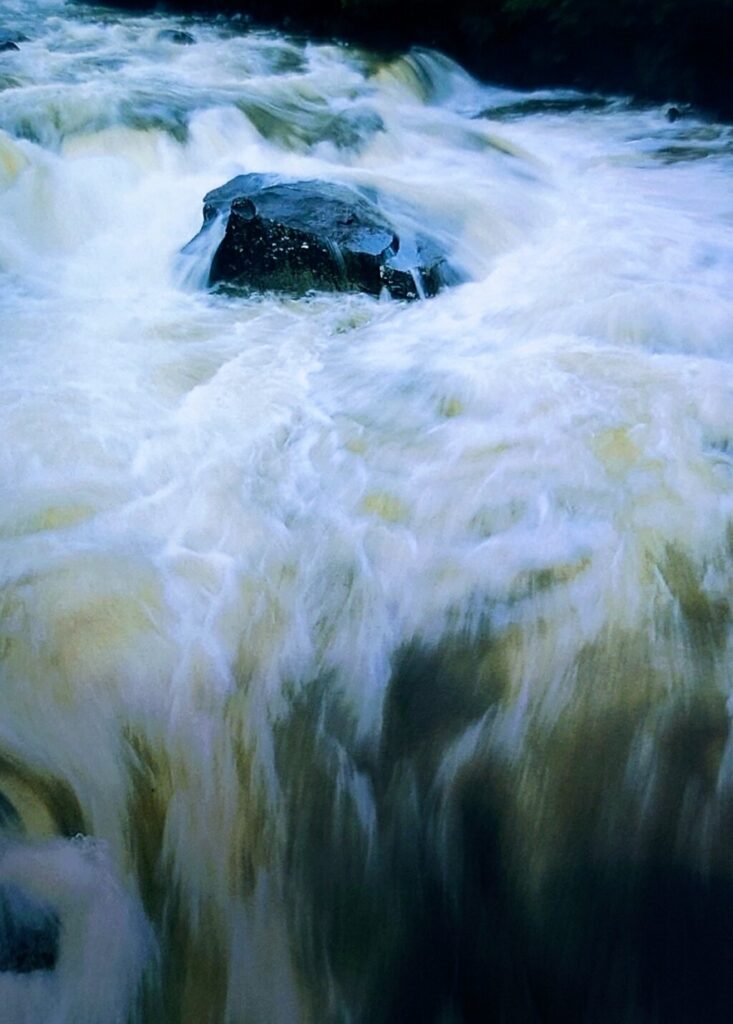

ナガサキの夏の特徴は夕方に一時的な豪雨がくること、また強い風と雨を伴う台風にみまわれることである。台風の去った後の朝は晴れわたりすがすがしい。

長崎の祭り

私たち、お菊とその姉妹、お雪さん、イヴで 暗くなってから、長崎の町へ下りて行った。私たちの住んでいる高台の向側の高台へ向かう通りは、お祭りのため一杯の人で賑わっていた。両側に夜店が並び、露台の上にはボンボン、おもちゃ、切り花、様々な仮面が多い。一番多いのは 本堂に奉納する死人のような滑稽な仮面、あるいは 口を尖らせた白キツネの仮面である。奇妙な 高い七面鳥の声の様な音を出し、人を狂喜にする長い笛も売っている。

この国の宗教的な娯楽の中に、事物のもっている神秘の溢れた内面を見出すことは 私たちには不可能である。どこまでが冗談で どこから神秘的恐怖が始まるのか 私たちには分からない。これらの伝説からくる仮面、これらの習慣が 遺伝として 日本人の頭の中に積み重ねられてきた。私たちは理由の分からない陽気な笑い声の中を通っていく。

本殿は 高台にある。私たちが登るにつれて、提灯や着物の夢のような美観に、さらに遠く青みがかったナガサキの美観が加わる。全ナガサキが、塔と、山々、月のひかりを一杯に浴びている静かな海と一緒になって、今や 私たちは空の中にせり上がっていく。本殿へのすり減った花崗岩の石段を 信者と一緒に大門へ と登る。大門から 無数の灯りのナガサキが 透明な暗がりの中に描き出されている。そして 山々は そのいかめしい歯形になった輪郭を、星で一杯になった空に 描きだしている。青い上にも青く、透明な上にも透明な 長崎の海を観る。私たちの向いは開け放され 灯りで飾られた大門の中の本殿の前に 坊主達が整然と並んで坐って、単調な祈祷をしており、人々は 手一杯に賽銭を投げている。

私は この祭りの中で、祖国を離れた感慨に打たれて その場に立っている。眺め渡したり、笑ったり、なぜなら 笑はなければならないから。そして 理解できない国語で幼稚なことを言いながら、私たちが この國の言葉を解しないことを 今宵ほど悩みながら。

私たちは 午前1時に ジウジェンジ(十善寺)の家に帰った。

お菊さん

小さなお菊は いつも 黒っぽいものばかり着ている。髪には 同じムスメたちのような派手なかんざしをささない。高貴な人は 黒っぽいものを着るが、背中に紋章があるが、彼女にはない。一階のお梅さんは 神道で、毎日這いつくばるように「アマテラスオオミカミ」に祈っており、お菊は 仏教徒で、時たま寝る前に仏に祈っている。この女は 魂がある と思っているようだが、古いインドからもたらされた宗教について、寝ぼけたムスメの頭の中で 何が起こっているのか と私は当惑する。

私が熱で気分がわるくなり 蛇皮の枕で畳上に横になっていた時、お菊は 彼女の方法で 私の首の辺りを指圧して治療しようとし、彼女の袂に入っている薬を丸めて私に飲ませようとした。彼女の袂の袋には いろいろなものが入っていた。私は 彼女の心を傷つけないように、その丸薬を呑み込んだ。

体の大きなイヴは、小娘のお菊を 可愛い と思い、お菊は イヴを慕っているようだ。私は 二人だけの時,勇気を出してイヴに、お菊を愛しているのか 訊いてみた。「お菊さんは貴方の妻であり、私にはそんなつもりはない」と答え、話題は他のことに移っていった。

出発の噂

私たちが中国へ向かって出発する噂がたつ。お菊が 日本流の流儀で 花瓶に花をいける。蓮などの花の匂い。そして、いまひとつ何とも評しようもない匂い、すなわち いつも空気の中に漂っている、ムスメの匂い、黄色人種の匂い、日本の匂い と一緒になっている。

私は 小さな器用に作られた家具、人形の使いそうな机、ままごとのような小さな朱塗の茶碗、白い巧妙な木材細工にも慣れてきた。そして 畳の単調な美しさにも慣れてきた。私の西洋的偏見さえ 失われようとしている。全ての私の思想は 今夜、蒸発して消えている。私は、今夜は散歩を中止して 私のお菊の三味線を聴いていたい。

彼女は 次第に熱心に 三味線を弾き、もう人形のような、つまらなさは全くなくなり、少しずつ調子づいてくる。風の音になり、魔女のような笑い声になり、張り裂けそうな泣き声となり、涙になったりする。彼女の見開いた瞳は 心の内面にあり、言葉では言い表せない日本的なものを、一心に眺めているようである。私は 横になって眺めている。心ならずも 自ずと垂れてくる目蓋と目蓋の間だから見ている。

高台から 長崎の上に没していく赤い大きな太陽を眺めながら、私は、私の過去の全生涯も、地球の上の全ての場所も、皆 私の前から遠のいていくようなメランコリックな気持ちになる。私は 日本の片隅の、この郊外の庭の真ん中にいて、何だか家にいるような感じがする。そして、こんな気分になったことは 生涯 一度もなかった。…

私たちが住んだ この二階の部屋を、私はスケッチしたい と思いついた。私の描き方でスケッチし、遠近法を取り入れて画いた。お雪さんやお菊も 上手だと誉めた。女たちは 私の写生に満足したが、私の方は満足していない。木造の古い部屋の感じが出ていない。高台の樹木の間だの 蝉の鳴き声で震える感じが 出ていない。否、全ての感じを絵の中に入れることは不可能である。写しえざるもの、捉ええざるものとして存在している。

お別れの会を できるだけ盛大にした。お菊の親戚、周りの全てのムスメたち、町から3人の芸者も呼んだ。イヴ以外の戦艦関係者は 呼ばなかった。

最後の夕日と共に、最初の星のきらめきと共に、婦人たちが丁寧にお辞儀をしながら入ってくる。彼女らの細長い目はあてどなく微笑している。念入りに結った彼女らの髪は,磨き立てたように光っている。ご馳走とサケがふるまわれる。ムスメたちは代わるがわる三味線の演奏をする。終りまでとってあった芸者たちの三味線の音色は、高く、低く、鳴り渡り、常住不断に鳴いている虫たちの声と重なって。

最後の別れ

夜がふけてから、骨董品を買い集めた沢山の私の荷物を みんなに手伝ってもらって運び、イヴはこの引っ越しを「ドロボウの様だ」と言う。波止場近くで、お菊、お雪、お梅さんの3人の女たちと最後のお別れをする。私は イヴとお菊の別れに神経質に気になった。しかし、それは 最も簡単な最も静かな様子で終わった。お梅さんと私との別れも 避けがたい息苦しさはなかった。荷作りしていた時に あんなに涙していたのに。私のムスメお菊の心の中には、冷淡な無頓着なところがあって、それが私を惑わせる。実際 私にはそれが何であるのか 分からなかった。

波止場へと坂を下る時、お菊が「明日 船の出ない内、私に『さよなら』を言いに帰ってちょうだい」と言った。今夜は 実に愉快であった。あのお菊が実に可愛らしかった。彼女の あの悲しそうな様子は イヴのためではなかったのだ。

次の日 予約してあった長崎で定評のある分身(刺青)屋が待っていた。骨董品と同じように 記念に刺青をして去るのだ。終わると着替えをして、友人に任務を替わってもらって、お菊とお別れをするために あの十善寺の家に坂道を登った。二階への梯子の下に、私たちが長崎の写真屋で イヴとお菊と三人で撮った写真が 無造作に荷物の上にはみ出していた。私は悲しい気持ちになった。梯子を登ると お菊が唄っている声が聞こえた。私はぞっとして わざわざ骨折って来たことを後悔した。入ると、がらんとした広い部屋で、彼女は銀貨を部屋一杯に投げたり、弾いたりして 遊んでいた。この銀貨は 昨日 私が約束通りに彼女に与えたものだ。

「おい!クリザンテエム(お菊)」と、呼びかけた、彼女は まごつきふり返る。耳元まで真っ赤になって。彼女がそんなに面食らうことは 間違っている。彼女との この結婚が始まった時の様に、愉快に終わるのがよい。私は 彼女を悲しませたくなかった。お前さんのやっていたことはいいことだ,お前さんの国には贋貨幣を作る人が多いと聞く。もしその中から贋が出たら 私は喜んで取り替えてやろう。私は腹立たしく思った。彼女は 出口の外でひれ伏して、額を地面につけて見送った。2—3回ふり返ると 見えなくなるまで そうしていた。それは 単に礼儀からである。

終わりに

私が今やこの国を去ろうとしているためであろうか、私には分からない。けれども 私は 今日ほどはっきりと この国を見たことはなかったように思われる。私には、この国が いつもより小さく、老いぼれて、血の気のない、気力が抜けたものに見える。それでも やがて 西洋の新しさと接触して 怪異となり 憐れむべき諧謔(かいぎゃく)となって、終わりを告げようとしている。

おお、アマ・テラス・オオミカミ、私を この小さな結婚からきれいに洗い清めて下さい。カモの水で・・・・

『お菊さん』の感想

ピエル・ロチは,明治18年(1885年) 初めて長崎へ来て、自分の目で見て,自分で感じた当時の日本および日本人について 「お菊さん」を通して書いた。ヨーロッパでは 江戸時代の浮世絵などの絵画の素晴らしさに驚嘆し、ことに 当時の印象派の画家達に大きな影響を与えた。この様な独自の芸術を生みだした日本および日本人に対する好奇心が高まっていた時に、ピエル・ロチの「マダム・クリザンテーム(お菊さん)」が出版された。多分 ピエル・ロチはジャポニズムの高まりを知らず、東洋の果ての日本に対する偏見と、黄色人種として超えがたい人種の溝を意識しながら、日本および日本人を理解しようとした。

初めて見た長崎の情景が よく書かれている。薄っぺらな家屋の広い畳の部屋は清潔で、空虚な感じがし、外の間断ない蝉の声が気になっている。夕方に次ぎ次と閉める家々の雨戸の音にも注目している。円形競技場のような地形の高台からみる長崎と その入江の昼と夜の美しさを 何度も描いている。

私は この本の中で断片的に語られる、お菊さんの魅力に惹かれた。作者(ピエル・ロチ)は「ムスメ」という言葉が最も好きな日本語で、「ムスメ」はこの本を通じて西欧に知られた。一般的な言葉としてのムスメは、きゃしゃな、しとやかな、きれの長い目と、髷 (まげ)に上げた滑らかな見事な黒髪の小さな女たちとして 作者は憧れている。お菊も 始めは 美しいムスメのように見えた。彼のお菊は 常にもの哀しげで、人形のようにつまらない小娘であることが分かった。しかし、彼が書く偏見に満ちたお菊さんの断片的な描写をつなぎ合わせると、読者である私には魅力ある女性に感じられた。彼女は 彼に媚びることなく、自分の生き方を変えなかった。唄いを歌い、三味線をひき、それらは哀調を帯びて聞こえた。日本流に花を生け、黒っぽい衣装を好み、髪には他のムスメのように派手な簪(かんざし)をしなかった。夜には 仏壇に灯りを灯し、仏に祈った。押し入れには ブリキの箱に 友達からの手紙を大切に保存していた。ある時神社の弓道場で、美しいフォームで弓矢を的に当てた。弟分のイヴは、お菊を面白がり 可愛くてたまらなかった。

作者は 長崎を離れることが決まった頃から、それまで お菊の三味線の抑揚のある哀調に 注目して聴くようになった。しかし、この人形のような小娘が何を考えているのか分からず 当惑した。船が出航する前に、「“さよなら”を言いに来て」と お菊に言われ、喜んで 十善寺への坂を登り、逢いに行ったが、彼女は 作者のことを何とも思っていないことが分かった。最後に、この国が小さく、老いぼれて、血の気のない、気力が抜けたものに見える、と今まで持っていた偏見をさらに強くした。

「お菊さん」を読んだ日本の一般的読者は、ロチの日本人に対する偏見に反発を感じる人が多かったが、その当時、明治18年 (1885年)頃、西欧人が日本人に抱いていた強い偏見に 私はむしろ興味を覚えた。

ゴッホがピエル・ロチ「お菊さん」を弟テオに強く勧めた理由

「ゴッホの手紙」によると、ゴッホは ロチの「お菊さん」を読んで、ロチのような日本人に対する偏見は全く持っていなかったし、日本に対する憧れは変わらなかった。何故か?

ロチは日本へ来る前は 陶器の器に描かれている日本の絵を見ただけで、浮世絵や版画など 本格的な日本の美術を知らなかった。その当時の西欧の極東の地である日本を 黄色人種として低くみる一般的な風潮に染まっていた。一方 ゴッホは 当時のジャポニズムの中で、パリにいた時は、ビングの画廊で 浮世絵や日本の版画を沢山見て、感嘆し、すっかり虜になり 浮世絵を研究した。そして、こんな芸術を生んだ日本を 理想郷のように感じていた。

ゴッホは ロチの「お菊さん」を読んで、日本の住宅には、簡素な部屋には掛け軸以外に何もない、絵などは巻物として仕舞ってある。そして 時には 極端に単純化された素描に対するゴッホの好奇心を呼び起こした。ゴッホは 手紙の後の方で、「ただ 僕は、おそらく印象派と違った、だんだん単純な技法を求めるようになっている。」と書いている。日本の簡素な美の影響を受けて ゴッホの絵画も その方向へシフトしたように書いているが、そのエビデンスをネットで「ゴッホの晩年の絵」で見ると 確かに簡略化、抽象化の傾向がみられ、ゴッホ自身の印象派から少し離れようと考えていた時期であり、「お菊さん」はその一因なった と思われる。

ゴッホはまた、「ときに君は「ムスメ」とは何だか知っているかね、ロチの「お菊さん」を読んだら判るだろうが、僕はそれを一枚描いたところだ」とゴッホ自身が「ムスメ」を描くことに挑戦した。そして「ムスメ」をうまく描き進めるためには頭脳の力をそこに注がなければならなかった、とテオに書いている。(ゴッホの人物像のなかに「ラ・ムスメ」がある)

さらに、「日本の芸術を研究してみると、明らかに 賢者であり 哲学者であり、知者である人物に出合う。彼は ただ一茎の草の芽を研究しているのだ。ところが、この草の芽が 彼に、あらゆる植物を、次には季節を、田園の広々とした風景を、さらには 動物を、人間の顔を 描けるようにさせるのだ。こうして 彼は その生涯を送るのだが、全てを描きつくすには 人生はあまりにも短い。いいかね、彼ら自ら 花のように、自然の中に生きていく。こんなに素朴な日本人たちが われわれに教えてくれるものこそ、真の宗教とも言えるものではないだろうか」と、ゴッホは書いている。

長崎の情緒ある風景については 何も述べていない。多分 南仏の見渡す限りの広い麦畑を見ているので、長崎の坂のある古代競技場のような風景は 想像が及ばなかったのであろう。

『ピエル・ロチ「お菊さん」補記』

1887年 ピエル・ロチの「マダム・クリザンテーム(お菊さん)」がフランス語で出版されると、大きな反響をよんだ。ジャポニズムを生んだ日本の良さ、「お菊さん」を通して 日本人の繊細さ、奥深さに惹かれたのであろう。

ゴッホは 自殺する3年ほど前に この本を読んだことになる。

「お菊さん」は 1893年 アンドオレメ・サジュによって オペラ化し パリで初演された。このオペラは,プッチーニのオペラ「蝶々夫人」の先駆けになった と言う。ロシアの皇帝になったニコライ2世は 1891年皇太子の時に ロシアの軍艦で長崎を訪れたが、その前に「お菊さん」をフランス語で読んで、ピエル・ロチのように現地妻がほしい と強く言ったそうだ。この日本訪問の時、警護の警官一人が 皇太子の頭を切り怪我をさせた(大津事件)。明治天皇は謝ったが、大きな国家間の問題には至らなかった。これは ニコライ皇太子が「お菊さん」を読んでいたので あまり強く主張しなかった と私は思ったが どこにも書いてない。この本は 西欧人が初めて見た日本と日本人について書かれた本であり、ラフカディオ・ハーンも 日本へ来る前に この本を読んで 日本のことを知ろうとした という。

この日本版の書評を見ると ピエル・ロチは 日本および日本人をひどい口調でけなしているので、その点に関して反発する意見が多く、訳者の上野豊一郎もあとがきで 訳しづらかった と書いている。ピエル・ロチは「お菊さん」の後、すぐ中国へ行ったように書いてあるが、長崎の後、東京や京都を訪ねている。彼は海軍士官であったが 作家であり 著述家であったので、訪ねた先々での滞在記や本を残している。

芥川龍之介は ピエル・ロチ「お菊さん」と「秋の日本」の中の「江戸の舞踏会」をヒントに 1920年 短編「舞踏会」 を発表した。三島由紀夫は、ロチの「秋の日本」と芥川の「舞踏会」に感銘を受けて、1957年 「鹿鳴館(戯曲)」 を発表した。ここで 芥川の「舞踏会」の中で 「お菊さん」が如何に引用されているかについて 触れたい。

鹿鳴館での舞踏会に 父親と共に 令嬢明子が初めて参加した。そこでフランス海軍将校に出会い、共に踊り、語り合う。会場に飾られている菊の美しさが強調されている。海軍将校は、「こんな美しい令嬢も、やはり 紙と竹の家の中に、人形の如く住んでいるのであらうか。そうして 細い金属の箸で、青い花の描いてある手のひらほどの茶碗から、米粒を挟んで食べているのであろうか。—— 彼の目の中には こういう疑問が、何度も 人懐かしい微笑と共に往来するようであった。」と書いている。物語の終わりに50歳をすぎた明子が、鎌倉の別荘へ向かう列車の中で、面識のある青年小説家に会った。青年が持っていた友人への菊の花を見て 若き日の舞踏会の話をした。青年が「相手は あの『お菊婦人』を書いたピエル・ロチですか」と問い、彼女は ロチの本名を答えるのみであった。

私の友人 清水学氏は「舞踏会」を読んで 「美的に 非常に印象深い書き方で、芥川の持っていたあまり見せることのない『もう一つの世界』かもしれません。三島由紀夫と江藤淳が「舞踏会」を絶賛しています。それは 3人がこの作品を通じて 美学を共有した稀な機会だったかもしれません」 と評した。

(2025年8月1日)

(編集: 前澤 祐貴子)

関連作品 参照:

【寄稿D】❸読書ノート:

ゴッホの手紙』に魅せられて 筒井祥博(2021 09 07)

* 作品に対するご意見・ご感想など 是非 下記コメント欄にお寄せくださいませ。

尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。

『「日本」に魅力を感じるゴッホの眼をある程度意識して、『お菊さん』を読み取って、印象的な部分を抽出してエッセイが書かれており、直接読む機会がない読者にも印象深く文章を味わえるようになっています。お祭りの光景、「むすめ」たちの行動様式、朝から夜までの生活リズムなどが紹介され、それが無駄なく要約されたエッセイとなっており、魅力的な叙述となっています。他方、作者ピエル・ロチ自身が持つ日本を含むアジア人に対する偏見がそのまま出ているのですが、それが相互理解促進の制約条件であるのは当然ですが、同時に相違を自覚するなかで異質文化を対比させる効果をもっていると思いました。理解できないものを理解できないままにしているのも一つの描き方だったのでしょう。また、それ以外の描き方は無理だったのでしょう。なお、このエッセーに添付されている一連の風景画と写真は適切であり、読む手助けとなっています。

ゴッホは江戸後期の日本で活躍した絵師であった北斎、広重の浮世絵の模写を3千点ほど繰り返したと言われるほど、浮世絵から学ぼうとしたわけです。ゴッホの画才の最大の理解者であった弟のテオに『お菊さん』を読むのを強く勧めたのは、同じ流れだったのでしょう。』

面白い話が出ているのを見つけて、読んでみました。筒井先生が現代語訳したピエル・ロチの長崎滞在記「お菊さん」と、先生ご自身の感想ですね。ゴッホがこの滞在記を読み、弟のテオに勧めているとのこと。この滞在記というのを初めて知りました。ロチはシーボルトより後の人なのですね。私から見ると、昔の長崎と今の長崎とは、そんなに大きくは違わないのではないかと思ったりもします。実際は、昔のナガサキは、当時の西欧人を強く魅了していたようです。江戸時代なりの平和とエキゾチックな面を、飾り窓のように狭めた形で、海外に向けていたのでしょうか。ゴッホがこのロチの滞在記を読んで、どのように受け取めたかという部分に、先生のゴッホに対する思いが表れていますね。

ロチが、初め、長崎を寿いだことはよく伝わってきます。浮世絵に描かれた国に実際に生きている女性の傍に立つことは、夢のような体験でしょう。画には無い三味線の音も、もの悲しく響いてくるのです。契約結婚というものが生まれたのも、自然の成り行きですね。しかし、彼が日本を去る頃には、幻が消え、寂しい極東の国に退色してしまう。ムスメ達のことも、あまり理解できず、しゃべらぬネコのように感じる。そういえば、シーボルトも結婚し、日本最初の西洋流女医となる娘を儲けていますが、国外追放になってからの彼は、案外、淡々としている感じがします。

こうしたナガサキ滞在の初めと終わりの印象の落差は、ゴッホには負の問題ではなく、日本のよいところを、別のレベルで捉えていたのでしょうか。シーボルトは博物学に、ロチは風俗に、ゴッホはもちろんアートに目を向けていたことでしょう。先生は 彼の画風の変化を指摘しています。つまり彼の世界の見方に変化が現れたのでしょうか。自然の強い印象が持つ魅力ではなく、自然に根差した質素な贅沢を目指すアート。アール・ヌーボーの夜明けのようなもの・・・。

私は、初めて中国に行った時、ため息がでるようなノスタルジアを感じました。至る所に、昔のままの中国があり、画のように美しいのです。このままの姿を留めて欲しいな、と強く思いました。しかし、そんな外国人の思惑は吹き飛ばされ、あっという間に、摩天楼のアメリカと同じ姿になってしまいました。美しい情景は、囲まれた所だけに残されました。状況は同じではないでしょうが、ロチの落胆が、ゴッホには伝わらなかったのは、アートにとってよかったのでしょう。

ゴッホの日本への憧れを、私たちが想像することは、日本人であるがために、難しいかもしれません。彼が、今の日本を知ったら、がっかりするのかもしれません。ただ、今の日本人が、自分の画を気に入って、眼の飛び出るような高額で購入したり、自分だけでなく、テオやヨオにも熱い眼差しを向け続けているのを知って、安堵するかもしれません。きっと、自分たちのことを書いて投稿した人を探し出し、その人の顔を日本人の代表のように思って、熱いタッチで、キャンバスに描き写すことでしょう