活動の実績

老成学研究所 > 老成学事始/「老成学」草案 > 老成学 > 【老成学 研究資料】⑵ 『認知症社会の希望はいかにひらかれるのか』 森下直貴

【書評】

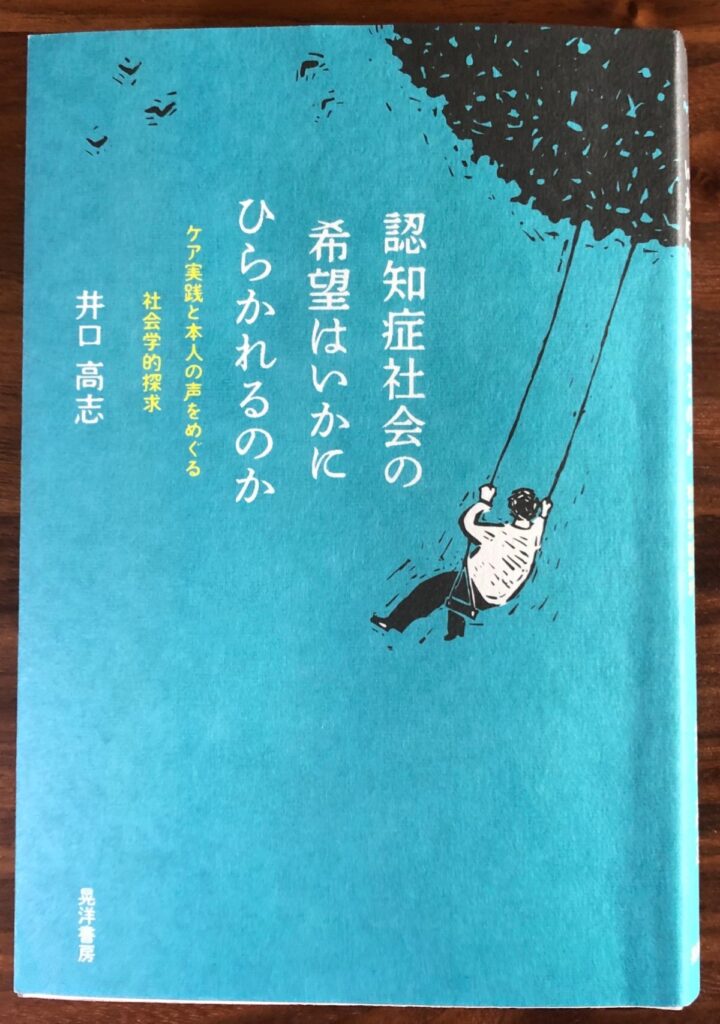

認知症社会の希望はいかにひらかれるのか

ケア実践と本人の声をめぐる社会学的探求

(晃洋書房、2020年)井口高志著

認知症社会の「これまで」と「これから」

老成学研究所 代表

森下直貴

©︎Y.Maezawa

2020年、65歳以上の人口は3617万人、比率にして28.7%になる。

人はたいてい80歳前後から認知障害や身体障害を抱えながら老いていく。

現在、要介護5認定つまり寝たきりの老人は、介護認定を受けていない人も含めると2%程度だろう。

寝たきりだけの老人に比べると認知症の老人の数ははるかに多い。20〜30年後には高齢者全体の五分の一から四分の一を占めると予測される。

「認知症社会」という形容もオーバーとはいえない。

老成学は人生後半の生き方=老い方を研究する中で、とくに「生きがい」に注目している。

そして生きがいを実現するために、社会保障制度の改善とともに老人世代の互助的なつながり合いが必要になると考えている。

しかし、老いの深まりに応じて老人には認知症と各種身体障害と精神障害が伴う。

©︎Y.Maezawa

つまり、老成学と、障害学、精神医学、認知症老年学(神経内科学、脳神経外科学)が関連するわけだが、その限りで老いの後期になればなるほど、老人同士の互助は困難になる。いや、不可能とすらいえる。

そうした現実を静かに教えてくれるのが本書である。

この本は、認知症(従来「呆け」と言われてきた)をめぐる当事者間のコミュニケーションに注目し、老人問題の「文脈」の変容を跡付けている。

井口の本を通じて、老成学はもっと現実の厳しさを知らなければならない。

©︎Y.Maezawa

1970年以前、老年医学の主流は「呆け」を不可逆的な精神病とみなす「精神医学モデル」だった。

このモデルの上で、「呆け老人=理解できない人=問題行動をする人」を介護する役割が、もっぱら家族という閉じた二者関係に託された。

これが1970年初頭の時代の常識であった。

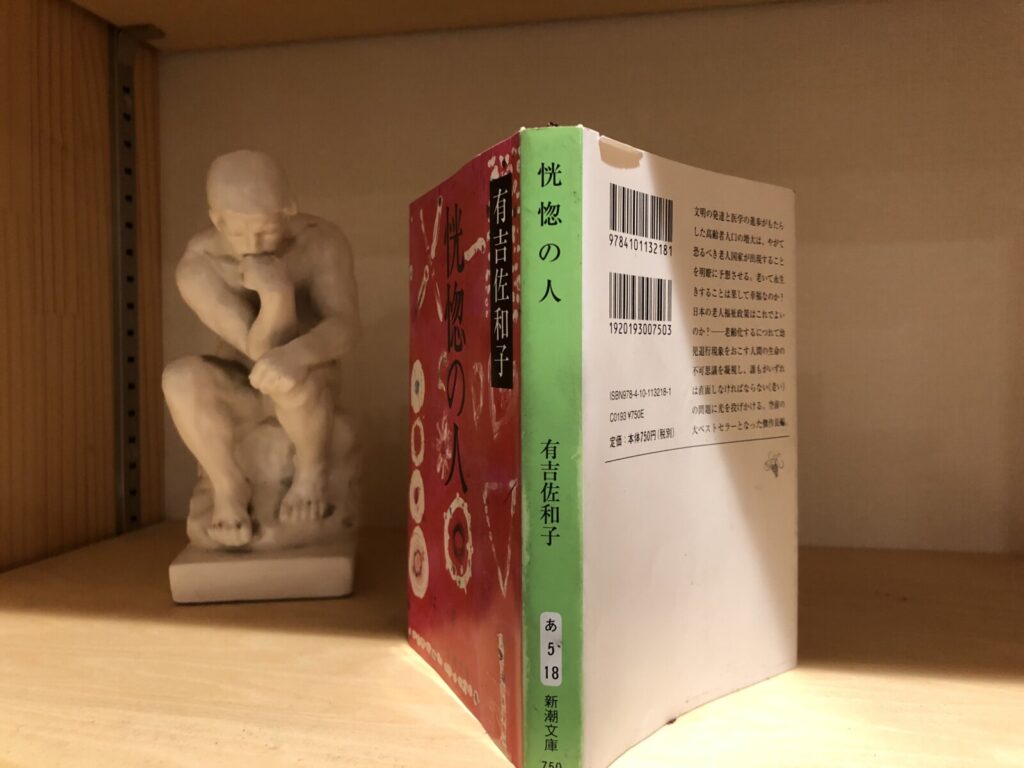

この常識を背景にして女性の視点からの問題提起を込めて書かれたのが『恍惚の人』ということになる。

1980年代〜1990年代、「問題行動」に対する取り組みに関して二つの方面で改善が試みられた。

一つは老年精神科医による症状の捉え直しである。

中核症状と周辺症状に分けた上で周辺症状に対するアプローチが模索された。

「呆け=疾患」という捉え方は介護する家族に対して介護の意味を納得させた。

もう一つは従来の宅老所の延長線上に位置する実践である。

在宅と施設の中間形態である小規模多機能型の介護施設の中で、一人ひとりの患者の思いに寄り添う実践が模索された。

井口によれば、以上の二つの方面の試みは、

従来の医療・介護に対するドラスティックな批判というより、ささやかな改善の取り組みであり、マイナスの地点を当たり前の水準に戻す試みとされる。

「問題行動」の背後にある「思い」は1990年代から2000年代にかけて課題として浮上した。

本人のなかで物忘れを避けたいという「思い」と物忘れを受け入れる「思い」が葛藤する。

本人の「思い」と介護する家族の「思い」の交差もある。

さらに認知症の種類の違いや程度の違いもある。

以上を踏まえて誰のどのような思いに寄り添うか。これをいかにセンシティブに捉えるかという課題だ。

©︎Y.Maezawa

2000年の介護保険制度は、社会による「寝たきり」老人の「自立支援」を目標にした。

©︎Y.Maezawa

「寝たきり」に対しては介助の積み重ねによって対処できるが、「呆け・痴呆」の場合の見守りは昼夜を問わない。

「寝たきり」の陰に隠れていた「呆け・痴呆」にようやく光が当てられたのは2004年以降のことだ。

「呆け・痴呆」の場合の目標は「尊厳の保持」になる。

そうした中で、自分自身の「思い」を語る認知症患者が登場し、その思いに寄り添うコミュニケーション労働がケア労働として位置づけられた。

2005年の段階では、認知症患者を包摂的に介護する方向で二つの動きがあった。

一つは個別ケアから地域ケアへの動きだ。

この例がデイサービスである。

もう一つは医療から予防への動きであり、ここで軽度認知症(MCI)に注目された。

ただし、予防には予防できなかった場合にどうするかという課題が残る。

この課題をめぐって2010年代には二つの方向の実践が見られた。

一つは、「する」こと(活動)を通じて「ある」こと(居場所)を作る方向である。

しかし、「する/ある」という枠組みは重度化した場合、「できなくなる」時点で別の場所に移るしかない。

もう一つは、そのまま「ある」ことを全面的に受け入れる方向である。

しかし、無際限のケア労働を支える制度的裏付けがない。

2018年あたりにはさらに新たな試みがあった。

一つは、震災の時の助け合いを参考にし、その延長線上に当事者が「する」ことを拡大・多様化する試みだ。

この実践例が認知症フレンドリーコミュニティだ。

もう一つは、認知症の当事者の「思い」に基づいて「症状像」を変更する試みである。

今後の課題は重度の認知症患者への対応である。

井口は「あれかこれか」という対立軸の背後・文脈に視線を合わせ、そこに含まれるダイナミックな動きに注目する。

革命的な理念を語ったり、現状を一方的に批判したりするのではなく、「変容していく人を私たちはどのように受け止め、ともに暮らしていくか」に関心を寄せ、二者関係における他者理解として認知症の人の家族介護を捉える。

繊細な視線と手触りを通じて課題を浮かび上がらせる井口のスタイルはとても好感が持てる。

ただし、「老人問題」の全体を捉え、その中で変わるものと変わらないものを見極めることは、特殊性にこだわるフィールドワークだけでは難しい。

©︎Y.Maezawa

それを補うにはパンデミックに対するカミュの『ペスト』のような小説が必要だ。

「老人問題」に関してそれに当たるのは現在でも『恍惚の人』である。

いずれにせよ、老成学は現実の厳しさをもっと知らなければならない。

(編集:前澤 祐貴子)