2018年 一般社団法人 老成学研究所創設時に掲げた 「老成学」に関する簡略な説明。

人はたいてい老人になる。人生100年の後半の50年はいかにも長い。

老い方を組み立てるには「成りたい老人」のイメージが必要だ。

しかも、このイメージは人生後半だけにとどまらず、前半を含めて人生全体を組み立てる上でも重要である。

とはいえ、「成りたい老人」を描くことは容易ではない。

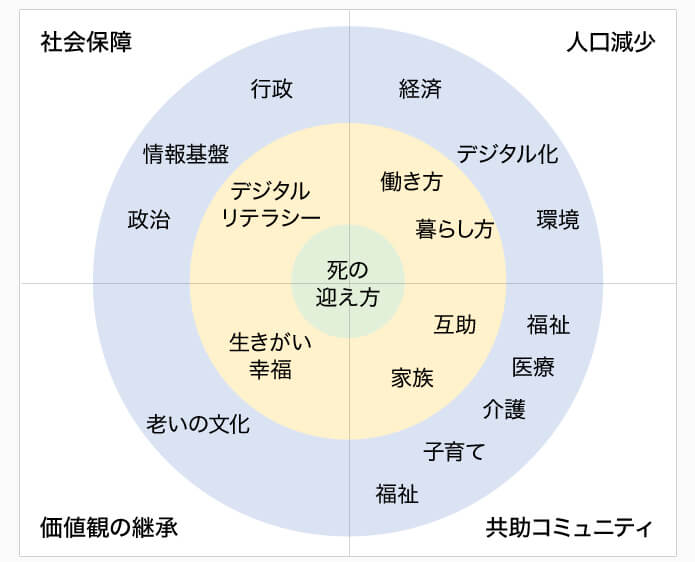

なぜなら、21世紀の日本は、人口減少への対応や、デジタル化の推進、環境に配慮した経済への転換、

世代間で不公平な社会保障の改革といった課題を抱えているからだ。

その限り、これらの時代の課題を引き受けることが「21世紀にふさわしい老人」の条件になる。

この条件を探求するプロジェクトが老成学である。

「21世紀老人」とは現時点の老人だけではなく、中高年や若者のあなたでもある。

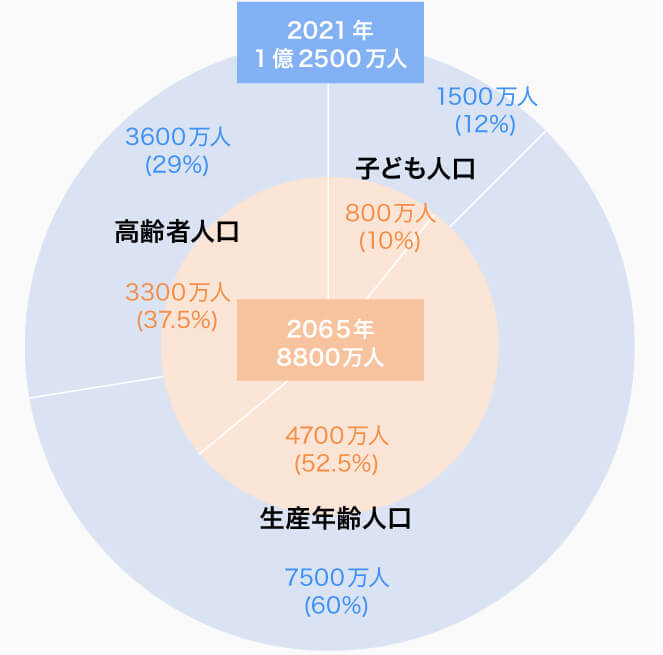

人口減少

人口減少

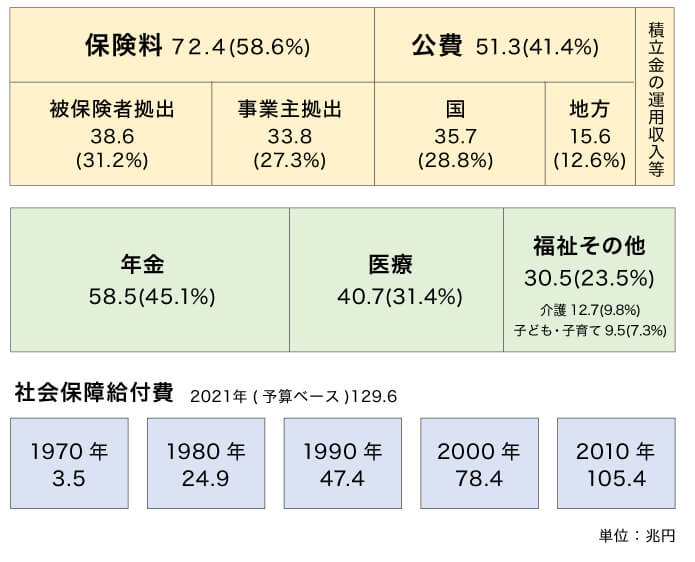

社会保障

社会保障

人生100年時代の老人の役割

人生100年時代の老人の役割