交流の広場

老成学研究所 > 時代への提言 > 『今、国学の呼びかけるもの』シリーズ 賀茂真淵記念館 > 『今、国学の呼びかけるもの』シリーズ:「真淵が生きた江戸時代中期」 その7

『今、国学の呼びかけるもの』シリーズ

真淵が生きた江戸時代中期

その7

宝暦(ほうれき)は 江戸時代中期の元号で 1751年~1764年の期間がありました。 50代半ば~60代後半の真淵が 最も活躍した時期です。1763年(宝暦13年)は 真淵67歳の年 でした。

1763年(宝暦13年) といえば…

この1763年(宝暦13年)5月25日に 34歳の本居宣長は 伊勢参宮に際して 松坂の宿・新上屋に 宿泊していた真淵と 生涯一度限りの対面をしています。これが あの有名な「松坂の一夜」で 宣長の日記には 次のように記されています。

「廿五日 曇天 嶺松院会也 岡部衛士当所一宿 始メテ対面ス」

(本居宣長全集 第16巻)

このことが 大正時代になって 佐佐木信綱が「松坂の一夜」と題する一文を記し、それが 平易な文章に書き直されて「尋常小学国語読本」に収録されたことにより 広く知られるよ うになったのです。「松坂の一夜」は あくまでも逸話であり、その夜の史実をそのまま伝えるものではありません。

1763年(宝暦13年)12月16日付の宣長宛真淵書簡(本居宣長全集 別巻1)などからすると この夜二人の間で話されたことは 次のことになります。

・宣長が 真淵に入門したい旨を伝え 内諾されたこと

・『古事記』を研究するためには まず『万葉集』を学ぶことが大切であり、質疑に答えることを 真淵が約束したこと

・万葉研究のために「万葉風」の和歌をつくることが大切であり、その添削を真淵が引き受けたこと

その後、宣長は なかなか万葉調の和歌を詠むことができず 叱責されることもありましたが、 宣長自身の歩むべく方向を示し、背中を押してくれた真淵が かけがいのない師となりました。

1763年(宝暦13年)5月5日生まれに 俳人の小林一茶がいました。一茶は北信濃の北国街道の宿場町柏原(長野県信濃町柏原)に 自作農の子として生まれました。50歳を過ぎて 若い妻を迎 え、次々に子をもうけましたが 相次いで夭折し、妻も30代の若さでなくなるなど、家庭的な幸せに恵まれませんでした。

「名月を取ってくれろとなく子かな」「雀の子そこのけそこのけ御馬が通る」などの有名な俳句のある俳諧俳文集『おらが春』は、妻きくとの間に生まれ た長女さとの 誕生と死 というドラマをみつめる中から生まれた代表作です。

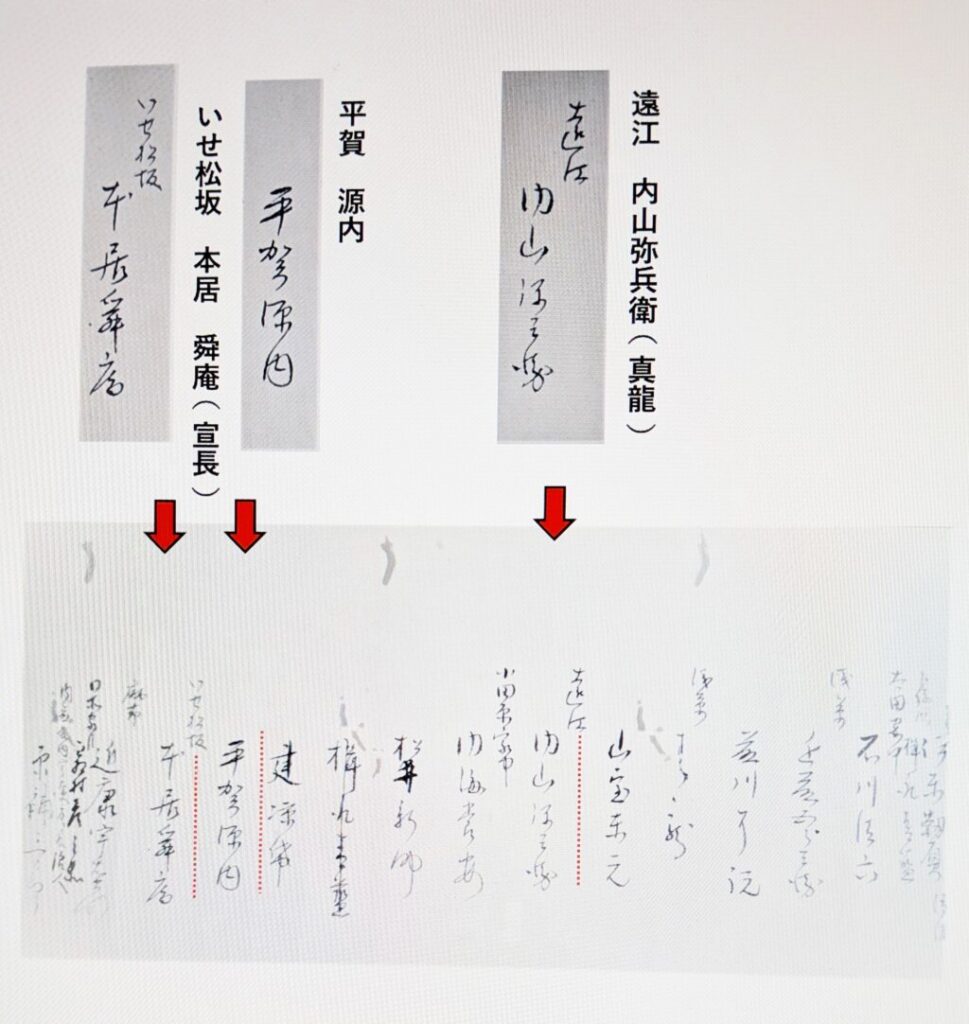

真淵の直筆の門人簿に記載のある、1728年(享保13年)生まれの平賀源内も 1763年(宝暦13年)頃 最も活躍した一人です。讃岐国(香川県)志度浦生まれの本草学者・博物学者・戯作者・浄瑠 璃作者ですが、これ以外でも活躍した多才な人でありました。1752年(宝暦2年)の長崎留学の後、1754年(宝暦4年)に家督を妹婿に譲りました。1756年(宝暦6年)には、大坂を経て 江戸に出府し、本草学者 田村元雄の門に入り、傍ら 林家に儒学を、国学を真淵に学びました。真淵直筆の門人簿では、本 居宣長の右隣にしっかりと平賀源内の名前が記されています。長崎で入手したエレキテル(静電気発生機)の修理・復元に成功したのは 特に有名です。

(編集: 前澤 祐貴子)

* 作品に対するご意見・ご感想など 是非 下記コメント欄にお寄せください。

尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。