交流の広場

ザルツブルク音楽祭

—若き日の回想—

千勝泰生

(医師、元ドイツ・グラモフォン社 副社長)

ザルツブルク音楽祭は、世界最大で最高のクラシック音楽の祭典で、毎年7月下旬から8月末までの40日間ほどに亘って開催されます。これと比較されるのは、ドイツのバイロイト音楽祭ですが、こちらは同じ時期にワーグナーの楽劇のみを上演する特殊な音楽祭と言えます。そのザルツブルク音楽祭は、2020年に創設100年を迎えましたが、折悪しく新型コロナウイルスの大流行と重なってしまい、開催が危ぶまれました。しかし、観客を約3分の1に限定して、予定していた200公演を110に減らすなどの対策を取ったうえで実行し、問題もなく成功裡に閉幕したと伝えられ、さすがオーストリアの誇る世界一のイベントだ、と世界中のクラシック音楽ファンをうならせました。

ザルツブルク地方はアルプスの東端に位置し、山と多くの湖があり風光明媚な観光地ザルツカンマーグートを擁して、夏の保養地として知られ、旅行された方は少なくないものと思います。また、映画『サウンド・オブ・ミュージック』の舞台・ロケ地として有名で、特にアメリカ人にとっては、クラシック音楽よりもずっと身近な存在です。私が1979年に初めて訪れて、地元の観光ツアーに参加したところ、専ら映画の舞台を回って行き、モーツァルトやクラシック音楽は、二の次であったのに驚きました。私たちクラシック音楽ファンにとっては、ザルツブルクは先ず何をおいてもヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの生地、思春期までを過ごした街です。その生家はほぼ当時のままに保存されて、博物館になっているのをはじめ、街のあちこちにモーツァルトゆかりの場所があふれています。総合芸術大学モーツァルテウム、そして音楽祭も言うまでもなく夭折した大作曲家を記念したものです。

医学部に入学しレコード会社に転職するまで(注*)の10年ほど、私はモーツァルト・ファンを自負しており、日本モーツァルト協会に入会してK.191という会員・作品番号(ファゴット協奏曲)をもらい、毎月の例会(演奏会)にも欠かさず通っていました。そして、モーツァルトの全ての作品を聴くことと、その生地ザルツブルクを訪れることを人生の目標の一つとしていました。全作品を聴き尽くすことは、1976年にフィリップス・レーベルから「モーツァルト大全集」のレコードが発売されて、実行可能となりました。そして、転職後4年目のハンブルク出張の際にザルツブルク訪問も実現しました。更に、1980年にハンブルクのドイツ・グラモフォン(以下DG)本社勤務となってからは、1982年を皮切りに、最初は休暇で、その後は毎年のように、半ば仕事の演奏会通いと夏の休暇を兼ねて、家族で1週間余りを過ごすこととなりました。

注*: 私は、出身大学の医学部を卒

業して、内科で臨床研修を始めました

が、4年目に入った頃から、治ること

のない慢性疾患の患者さんたちと、毎

日顔を合わせることがひどく辛くなっ

てしまい、継続することが困難になり

ました。転職を考え始めて、当初は出

版系の仕事を探しましたが、全く求人

がありませんでした。次に考えたのが、

クラシック音楽関係の仕事でした。レ

コード店まで含めて、数社に申し込み

ましたが、全て不採用でした。たまた

ま、朝日新聞の求人広告欄で、ポリド

ール株式会社が、クラシック友の会の

会報誌の編集者を募集しており、応募

しました。3次の試験に合格し採用と

なりました。そこで4年半、ドイツ・

グラモフォン社のレコードを担当した

後、ハンブルクにあったドイツ・グラ

モフォン本社から声をかけられて、渡

独して同社に勤務し、17年間を過ごし

ました。

家族でザルツブルクに行く場合の多くは、自分の車での旅になります。ハンブルクとザルツブルク間は、1000 km 余りで、速度制限なしのアオト―バーン(ドイツ高速道路)を平均時速100 km 以上で走っても10時間以上のドライブとなります。時期はいつも7、8月の真夏、北のハンブルクは必ずしも暑いとは限りませんが、南ドイツ、ザルツブルク地方はかなりの猛暑になり、当時は車のエアコンはほとんどなく、子供二人を乗せての小型車の旅はかなり大変なものだったと思いますが、まだ若く、それが当たり前の時代でした 。

市内のめぼしいホテルはすべて前の年のうちに予約満室となっていましたが、街の周辺、車で30分足らずの郊外には山小屋風の木造ペンションが数多くあり、私のような家族連れの多くはそちらに滞在するのが普通でした。また、音楽祭で演奏するウィーン・フィル、ベルリン・フィルのメンバーなどの長期滞在者ほとんどが、家族連れで郊外の定宿を持っていて、夏の休暇を楽しみつつ、夜は演奏会の仕事、という生活を送るのが一般的でした。昼間は家族で観光したり、子供たちと泳いだり、サッカーをしたりして過ごし、夜はオペラや演奏会に行く、という贅沢な時間を持てたことは今となっては、忘れ難い人生の一コマです。

第一次世界大戦後間もなく1920年に創設、開始されたザルツブルク音楽祭は、ドイツ語圏では「劇場祭」であり、音楽だけでなく演劇もその中心にあります。それは、ホーフマンスタール作の宗教劇『イェーダーマン(人みな)』にドイツ、オーストリアの代表的な名優を揃えてこの祭典が始まり、その後も必ず期間中のほぼ毎日、屋外の大聖堂前でこの劇が上演されていることでもよくわかります。創設者の一人、作曲家のリヒャルト・シュトラウスらの献身的な努力によって、その後も着実にその内容を充実させてゆき、30年代には世界の音楽祭としての地位を確立、第二次世界大戦後も速やかに音楽祭を再開し、1957年からは地元出身の大指揮者カラヤンが音楽監督を務め、この音楽祭の内容と名声を世界一のものとしました。中心となるオーケストラはモーツァルテウム管弦楽団とウィーン・フィル、カラヤンの在世中はベルリン・フィルも毎年複数の演奏会を行っていました。

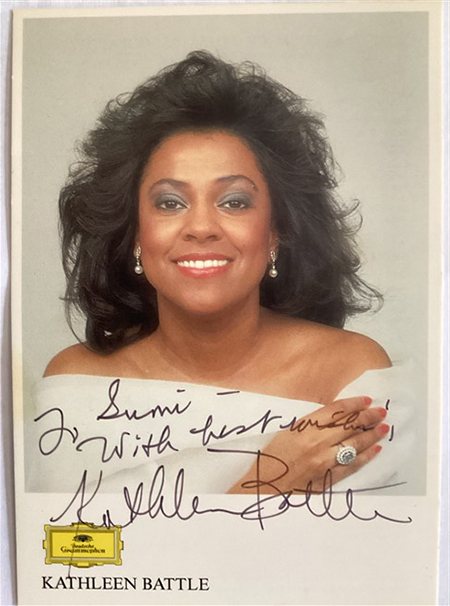

1980年代は、70年代に続き89年のカラヤンの死まで、ザルツブルク音楽祭が人気の頂点にあった時期で、夏の音楽祭の主な出し物の入場券は、発売後間もなく完売してしまいました。特に、オペラや主要なオーケストラ演奏会は入手が非常に難しく、ウィーン・フィル、ベルリン・フィル、カラヤンの演奏会は、つてなしでは入手不可能とさえ言われていました。その点、私たちDG社員は、チケット発売前に希望を出しておくと、一定の枠までであればすべて入手可能でした。当時のDGは、カラヤン、上記の二つのオーケストラをはじめ、世界の大スターと称される人たちの半数近くと契約関係があり、この音楽祭で関係するアーティストが登場しない日はないといっても過言ではありませんでした。そのため、レコード会社としては唯一、祝祭劇場(写真1 参照)と道路を挟んで真向かいにザルツブルク・オフィスを置いており、音楽祭開催中は、アーティストや批評家などの休憩所を兼ねていました。ひと夏の間には、アーティストを招いてのレセプションやパーティーが何回か開催され、滞在中の社員も参加するのが常でした。当時としても最も華やかだったのは、カラヤンの指揮するウィーン・フィルによる『ばらの騎士』(1984年)(写真2)と、歌劇 『ドン・ジョヴァンニ』(1986年)との発売を記念するレセプションでした。後者には、ニッカ ・ウィスキーのCM出演により日本で人気絶頂だったソプラノのキャスリーン・バト ル(ツェ ルリーナ役、写真3)もやってきて、お開きになった後、ワインを飲みながら会場 でしばら く日本について話をしたのが懐かしい思い出です。

* 作品に対するご意見・ご感想など 是非 下記コメント欄にお寄せください。

尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。