交流の広場

日本酒の起源は

弥生時代起源説 と 縄文時代起源説など 諸説あるが

約2000年前頃に遡る とされる

以降

計画的酒造りが行われ始めた 奈良時代、

一般の人々にも飲まれるようになった 平安時代、

商業化が進んだ 鎌倉時代、

京都、奈良では数百件の酒屋が栄えた 室町時代、

現代とほぼ同じスタイルの日本酒の製造法が確立された 江戸時代…

と近代に続く

江戸時代には

酒造りの専門職集団 杜氏、蔵人が誕生

以来、

神事、お祝い事、儀式、行事など 文化や歴史を育んできた

國酒(国酒) という文化的な意義 をも担う

お米がお酒に変わる不思議な現象

この日本酒…

決して 偶然には できない

歴史のどこかで

誰かが

必ずや 何段階にも及ぶ繊細な工夫を投じ

遂に完成した

人が手入れした 文化の集大成 である

物の 変容・変質

物質組成の 変化・変遷

あらゆる時空間にて展開している幾多の反応作用群のうち

人間にとって有益なものは 発酵 と称され

有害なものは 腐敗 と分類される

そもそも 酒税法において

日本酒 と定義されている清酒 とは 原則

①米、米麹、水を使用

(その他 政令で定める物品を原料として使用)

②米を精米し、麹と酵母を用いて アルコール発酵

③通常 15〜20度程度のアルコール度数

そして

④製造産地は日本国内限定

である と定められている

21世紀前半の現在

日本国内には 約1100〜1600程度の酒蔵(日本酒を製造する蔵元)が存在し、

「日本酒作りの最高責任者で 通常 各酒蔵に一人いる」 とされる杜氏は

全国で 約1500人程度ではないか と推定されている

(2021年度国税庁データ)

杜氏 が

酒蔵の味を 決める

毎年 新たに収穫された酒米と向き合い

何十種類もの同質の味を造り出す…

同じ環境条件は二度とない にも関わらず

絶やすことなく一定量 提供する…

それを可能にするのは

技 と命名される 人そのもの である

「身を投じ 事に仕える生き様」が

究極の味を 完成させる

近年 この熟練職人育成には 伝統的修行と現代教育プログラムが併せとられる。

前者においては 数年間酒蔵で働きながら 酒造りの季節的リズム、製造過程を実体験。同時に 師匠、先輩から直接指導を通して 日本酒製造過程で蔵人を率いるに必須の判断力、チームマネジメント、リーダーシップも身につけることが要請される。

一方 後者においては 酒造技能士(国家資格)*取得など 技能聡明をも目指すこととなる。

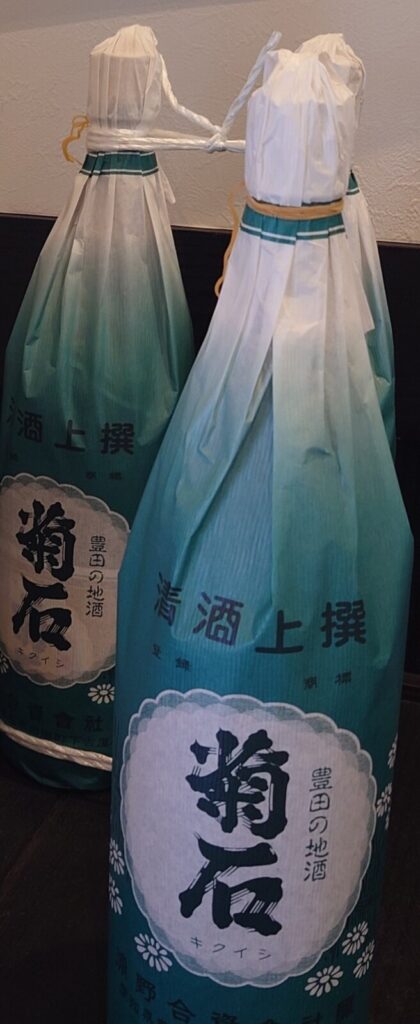

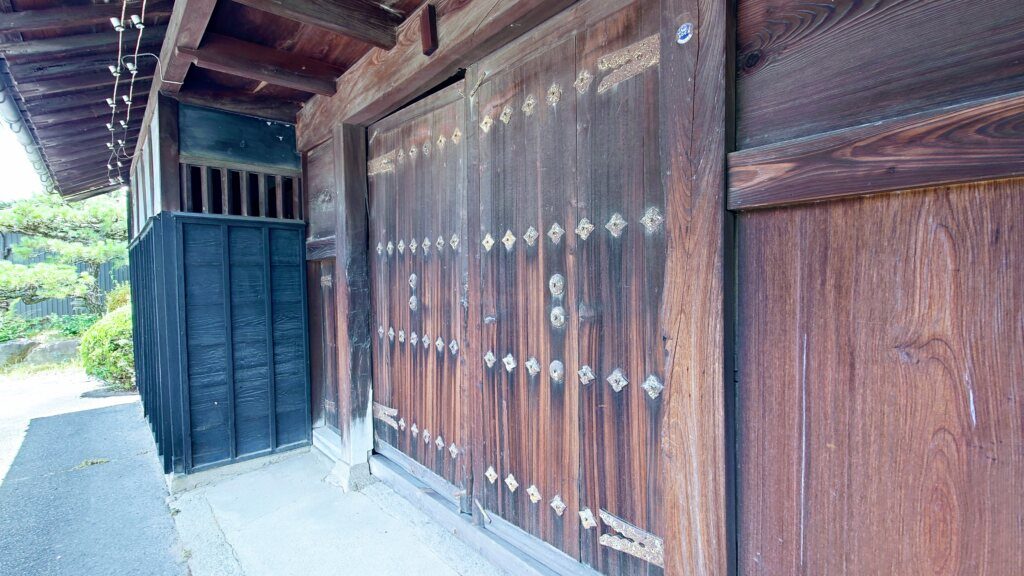

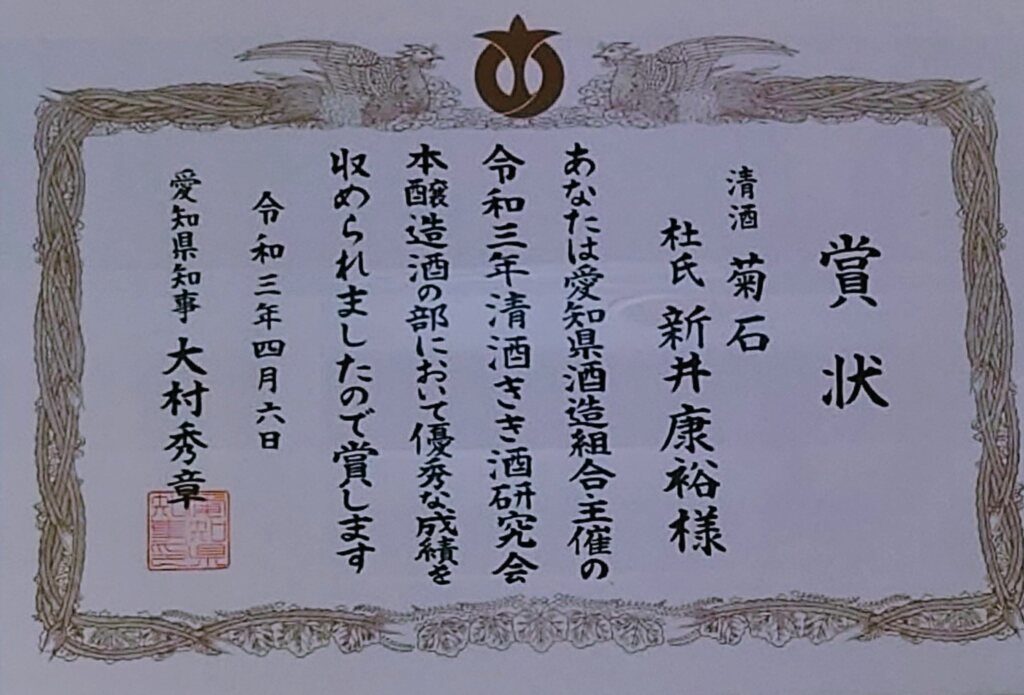

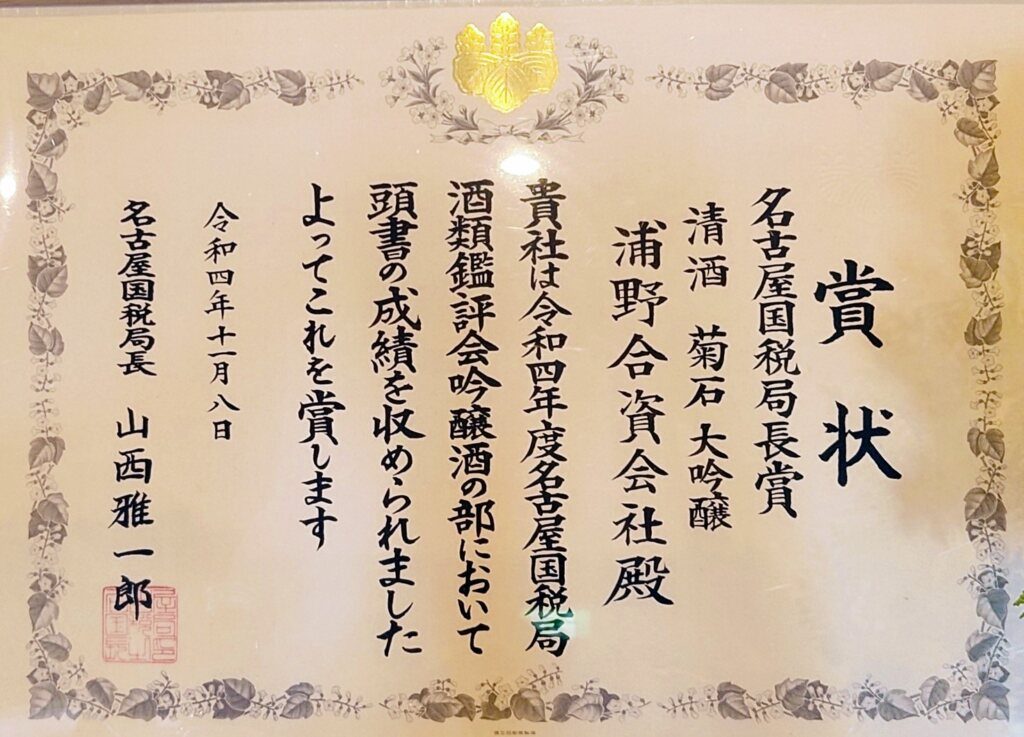

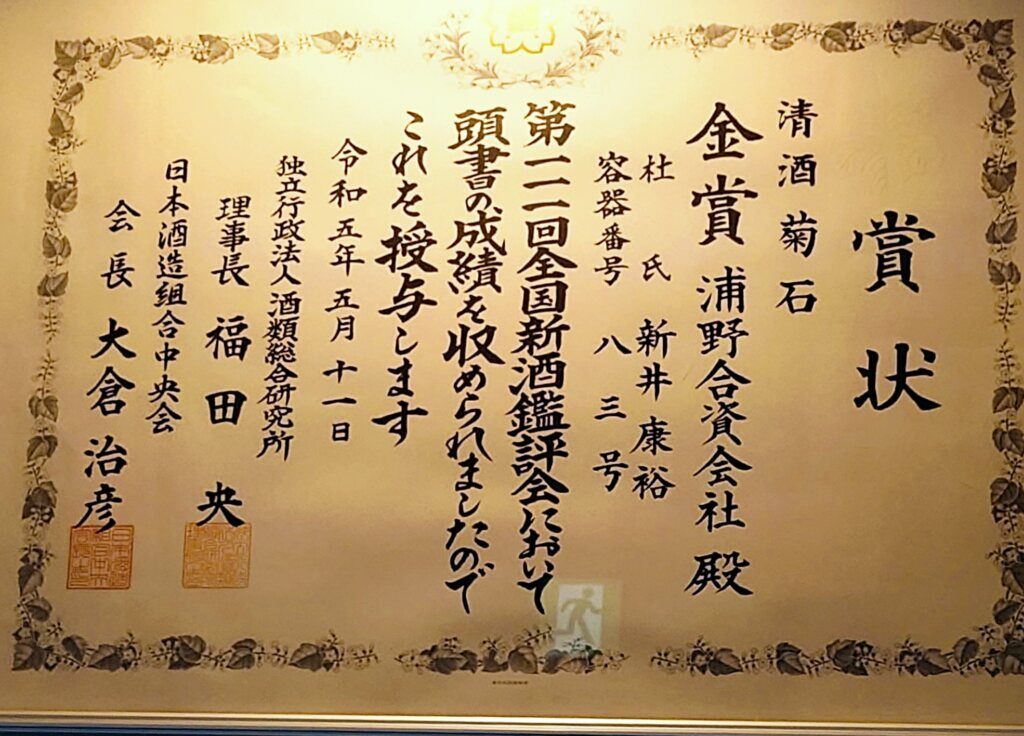

愛知県豊田市に

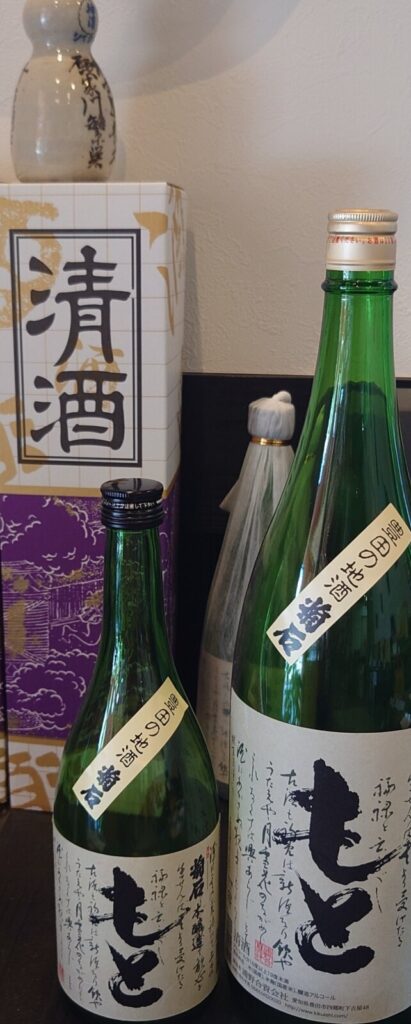

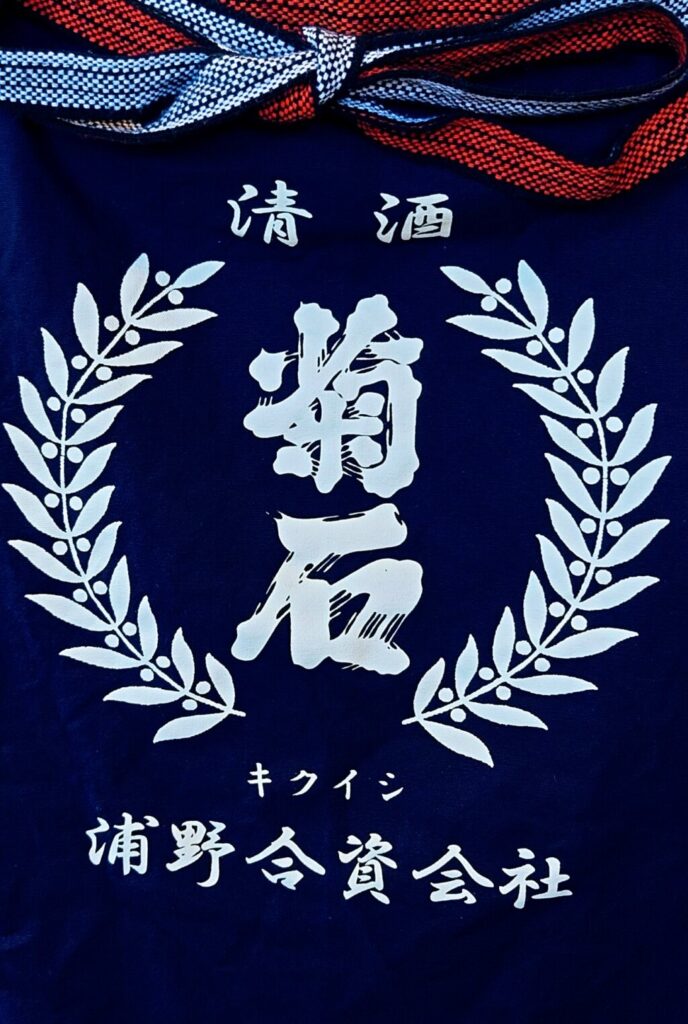

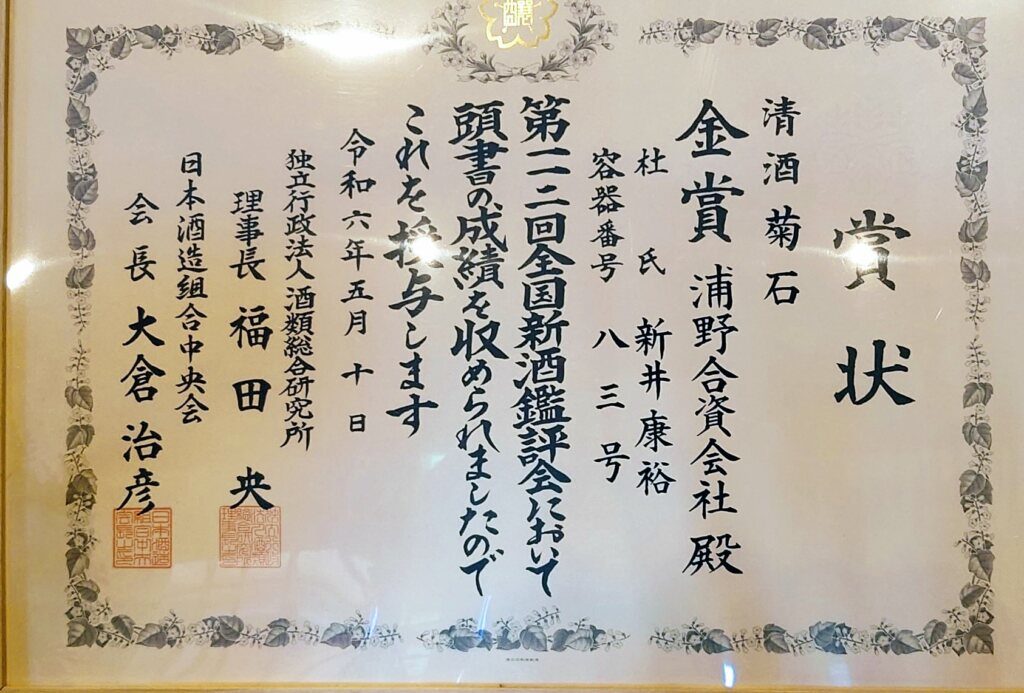

1864年(元治元年)創業、清酒「菊石」を代表銘柄とする

浦野酒造(浦野合資会社)* がある

* 愛知県豊田市四郷町下古屋48

Tel: 0565ー45ー0020

Mail: info@kikuishi.com

営業: 月〜金;10時〜18時、土:10時〜15時

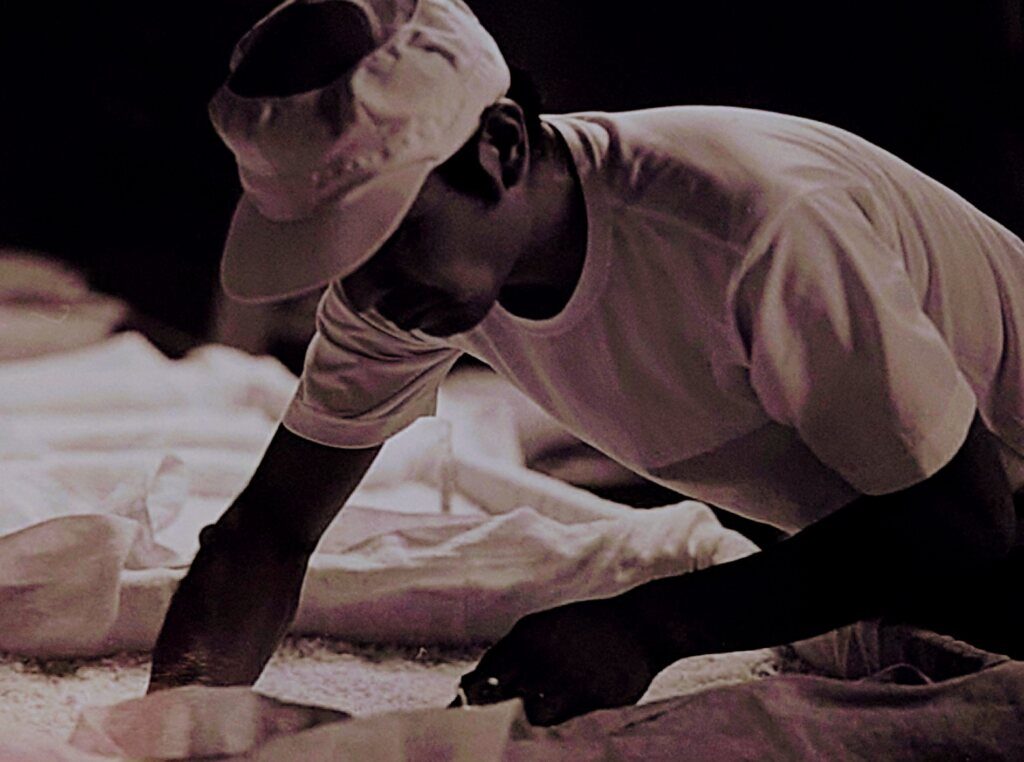

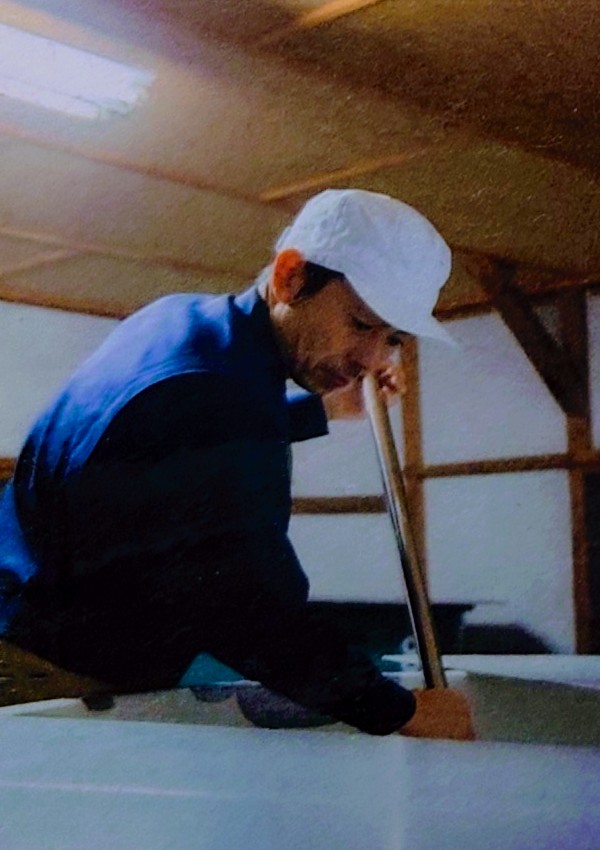

浦野醸を預かる 杜氏

新井康裕 51歳

浦野合資会社

杜氏* 兼 製造部長

* 酒造りに携わる蔵人(くらびと)たちのトップ、酒の味を決める製造部門の責任者

岐阜県各務原市 出身

愛知県豊田市 在住

1973年(昭和48年)11月 誕生

1996年(平成8年) 山梨大学 工学部卒業

大学時代は 微生物の研究

1998年(平成10年) 山梨大学大学院 工学研究科修士課程修了

微生物が酒造りに与える影響の大きさを知って この道を選ぶ

1998年(平成10年) 大手酒造会社 入社

機械に頼らない 昔ながらの酒造りをしたい という思いから転職

2001年(平成13年) 手造りの酒造会社 入社

伝統の手法を守りながらも より美味しい酒を造ることに命をかける

寡黙なイメージを覆す 新しい杜氏スタイル

2006年(平成18年) 浦野酒造 入社

転職をきっかけに 豊田に移住

2008年(平成20年)10月 杜氏

〜 現在に至る

豊田の地酒

菊石(きくいし) を背負う

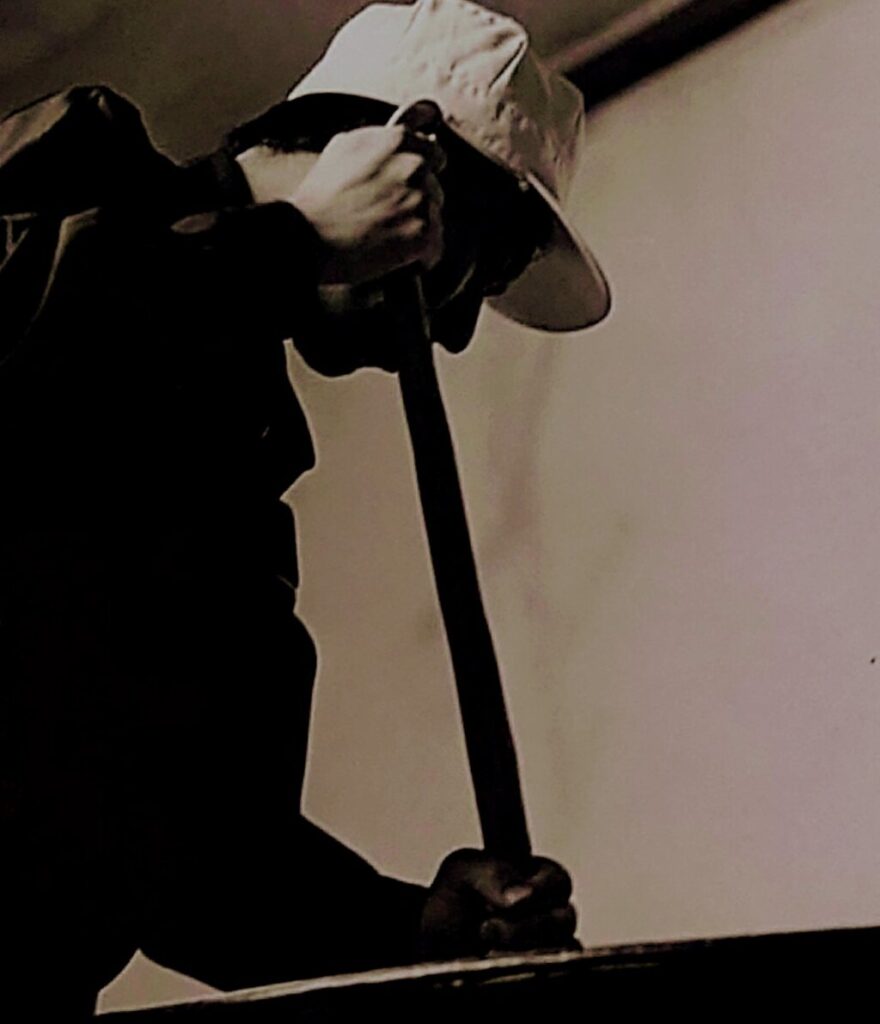

〜浦野合資会社は工程のほとんどが手造り〜

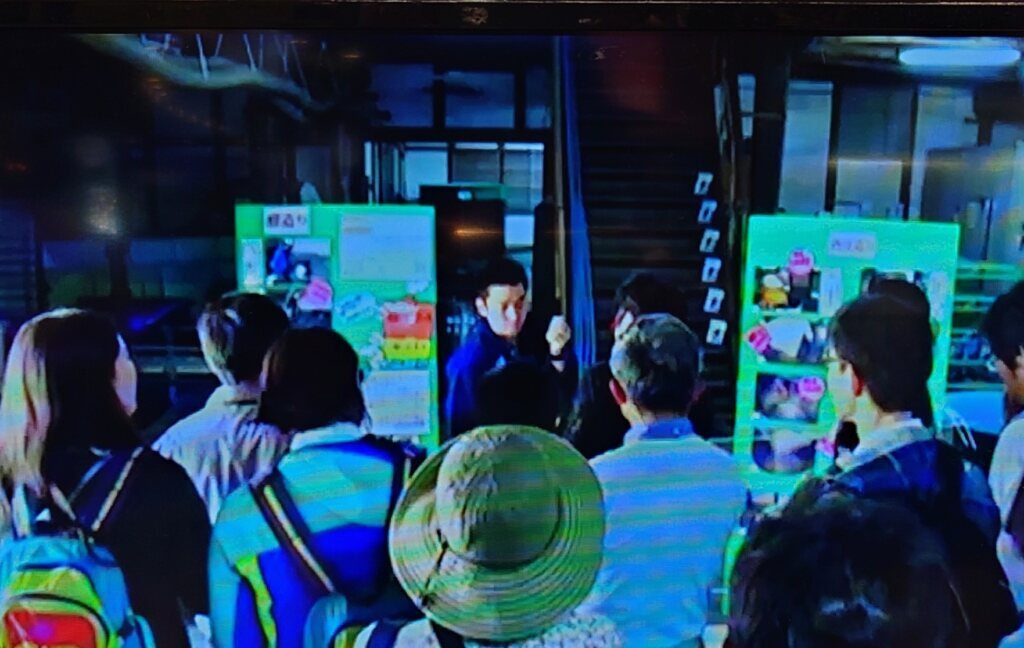

「地域の伝統的な文化 酒造りのことを伝える使命が 杜氏にはある」

浦野合資会社:

1864年(元治元年)三河霊峰 猿投山の天然記念物「菊石」の名を 崇敬する猿投神社より拝受、代表銘柄として 当地に創業。

清酒 菊石は 酒の旨味とやさしい美味しさ、後味の良さが特徴。

現在に至るまで160年余、伝統的な手造りの味を守り、地酒を通じて 地域文化に貢献。

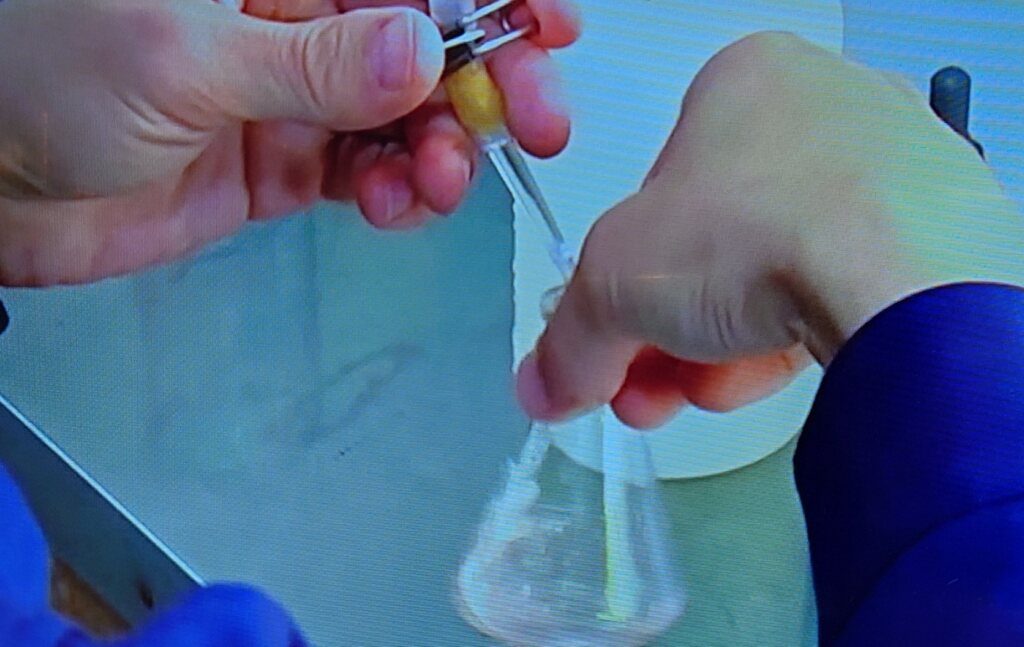

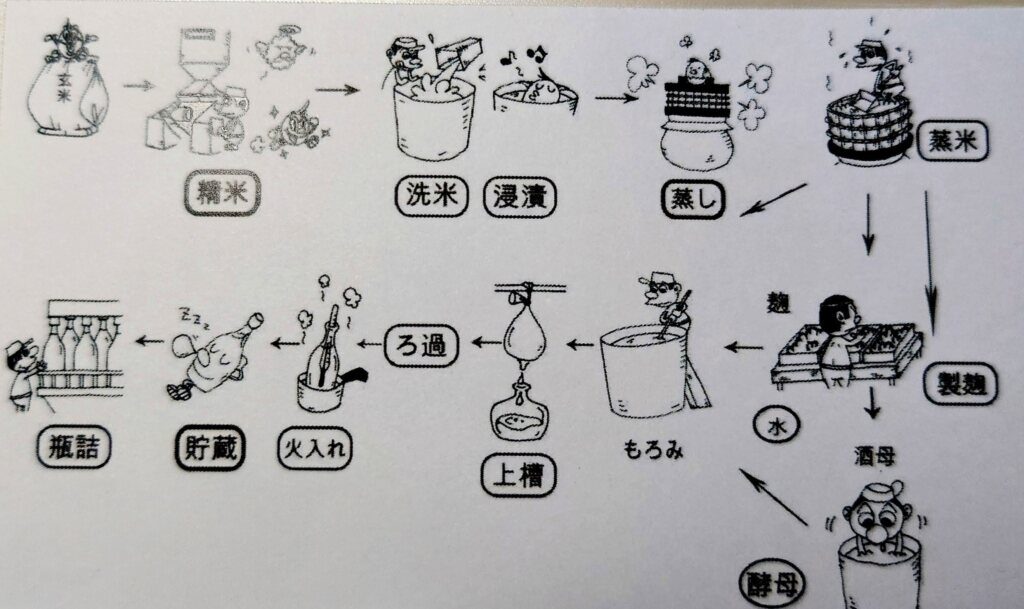

日本酒製造には 大まかに 以下の行程を要する

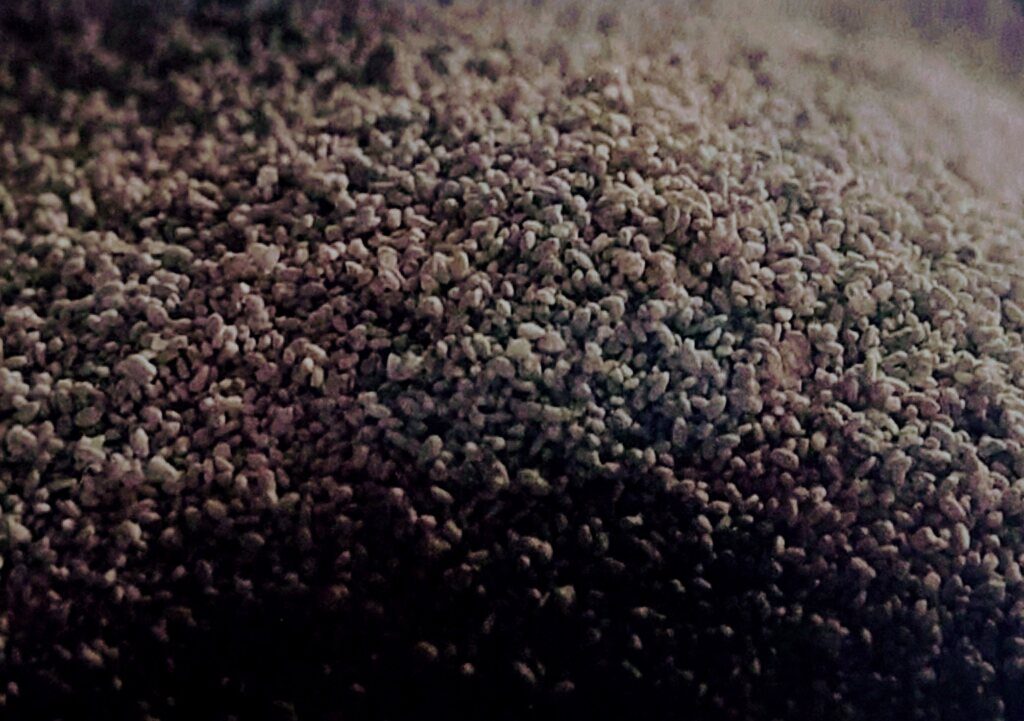

玄米

精米

洗米

浸潰

蒸し

蒸米

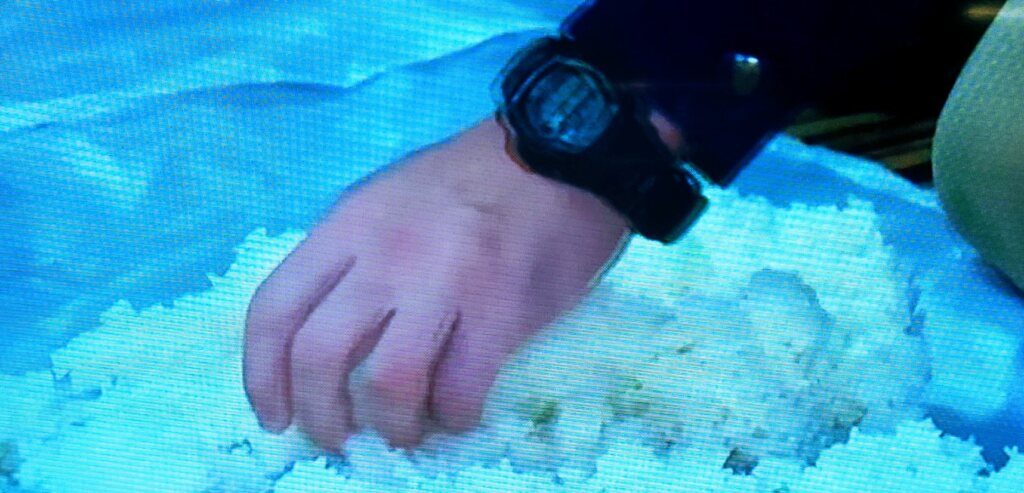

製麹

① 麹、水

② 酵母

もろみ

上槽

濾過

火入れ

貯蔵

瓶詰

新米が出回る10月以降の秋から 冬場にかけての

特別な期間*は

* 年間 120日程度:60日x 2回

10月〜12月、1月〜3月

深夜作業が多いことから 帰宅も叶わず

冬の間は 一人 酒蔵に泊まり込む

麹の温度調整は 酒造りの工程における重要な要

ほぼ寝ずの番となる

毎年 異なる条件を持つ酒米を相手に

その変容過程につきっきり で寄り添う

温度、湿度、各段階各種の細かい反応具合…

その複数の組み合わせが 待ったなしに同時進行する

没頭する

これは

代えがたい楽しさでもある

文化の継承は

その場

その人

という単位から 奏でられる

「地元で

地のものを

楽しんでほしい」

新井氏は 明るく 爽やかに 笑う

地域特有の風土が培う 時代を通して織りなされてきた文化の継承

最も深く風土に根付き

精神の根幹を形成する情感を養う

民度 とでもいうのだろうか

酒造りのオフシーズンには 入場無料で酒蔵を開放し もっぱら案内役を務めるなど

様々な情報発信 や 地域交流の時空間提供 などの活動も開始

近年

日本酒を取り巻く環境変化は 著しい

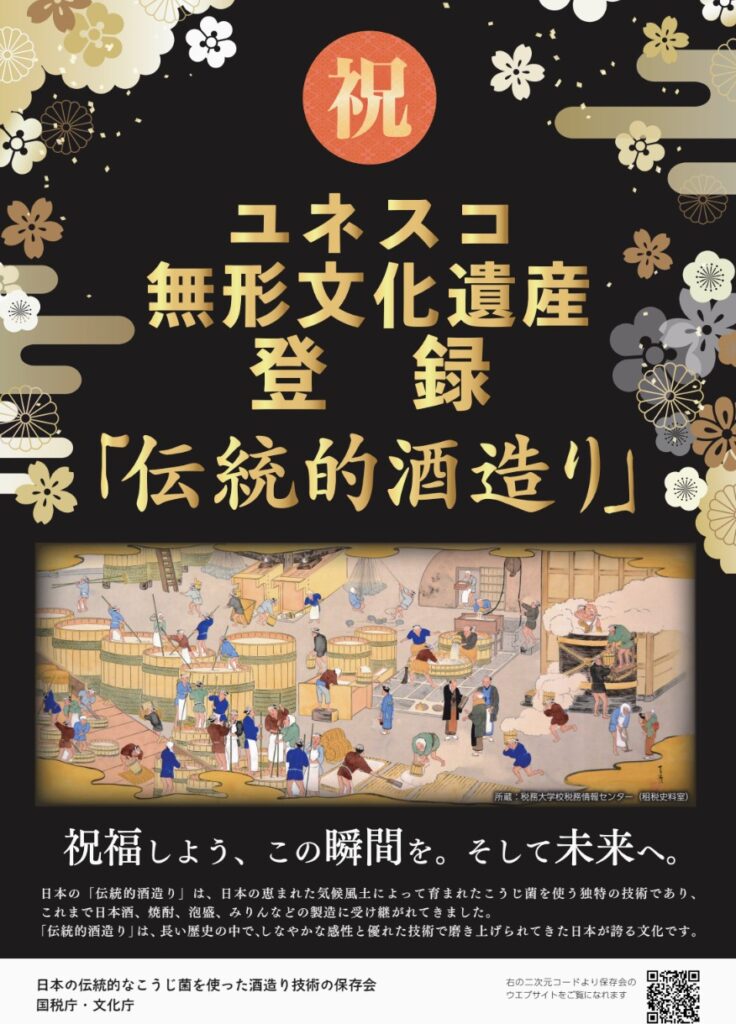

2024 12 05、

日本の「伝統的酒造り」は

ユネスコ無形文化遺産

に登録される

日本酒、焼酎、泡盛、みりん などの「麹菌を使った伝統的な技術」、

特に 世界的に珍しい技術『並行複発酵*』が評価される。

*米や麦の澱粉を糖に変えつつ、同時に アルコール発酵を行う

認知度アップ、輸出拡大、技術継承の機運の高まりに 期待がかかる

また一方

アルコール飲料の多種化と消費者嗜好の多様化、健康志向、

特に若年層の酒離れ、少子高齢化、コロナ禍による外飲みの減少…など

原因は 様々取り沙汰されるが

近年 日本酒国内消費量は 長期的に減少方向にあることは否めない

参考: 1973年 約170万KL (1970年代ピーク)

2022年 約41万KL (ピーク時の約1/4)

国税庁 酒レポート(令和6年6月)

日本人が刻む時代を

米、

麹、

日本酒も

生きてきた

今までも

これからも

質の高い日本酒を 文化として 鑑み愛でる時代が 到来した

と言えようか

(記: 前澤 祐貴子)

* 作品に対するご意見・ご感想など 是非 下記コメント欄にお寄せくださいませ。

尚、当サイトはプライバシーポリシーに則り運営されており、抵触する案件につきましては適切な対応を取らせていただきます。