交流の広場

©︎Y.Maezawa

【書評】

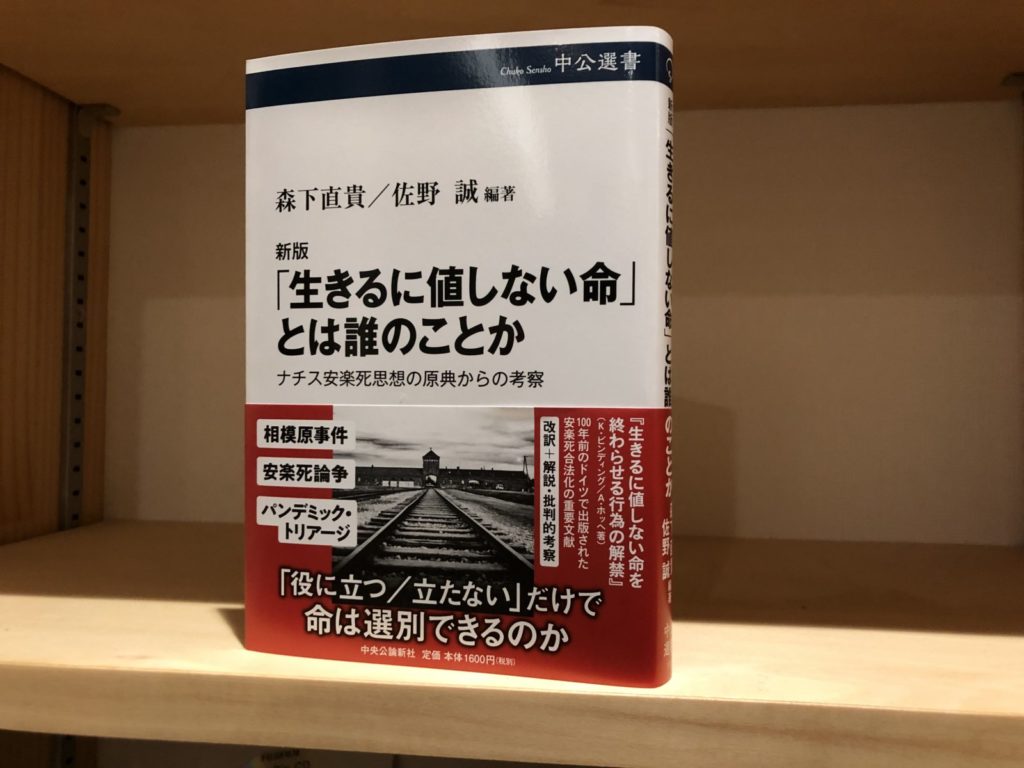

「生きるに値しない命」とは誰のことか

森下直貴 / 佐野誠 編著 中央公論新社 2020年

核融合科学研究所 所長

竹入 康彦

《はじめに》

本書は極めて重い課題を扱っており、深い考察に基づいて評する必要がある

と思うが、筆者にはそこまでの哲学的な素養がないので、思いつくまま、感じた

ところをコメントすることをお許し願いたい。

〈Ⅰ〉 結論ありきの論理展開

本書においてビンディングは、法学者の立場から「生きるに値しない命」を定義するに当たって、法体系の組立てやその歴史的変遷に照らして、自殺や安楽死等における自己の意思や他人の行為に係る正当性と犯罪性を論理的に、そして理論的に積み上げ、「生きるに値しない命を終わらせる行為の解禁」に対する正当性を結論として導き出している。

しかし、様々な例を示しながら広範な議論を論理的に考察してはいるが、その論理の流れから一歩退いて眺めると、それは予め想定した結論に到達できるよう帰納的に論理を展開しているように見える。「生きるに値しない命」があるという結論の前提があり、それが正しいか否かの倫理的な議論、あるいは哲学的な問い、現代であるならばヒューマニズムの考え方に照らした検証がないのである。

©︎Y.Maezawa

ホッヘは、対象としている患者を実際に診てきた医学者の立場から、このビンディングの定義した「生きるに値しない命」を具体的に特定して、ビンディングの主張を正当化している。患者の生死を間近に数多く診ている医者に特有な、患者に感情移入しない性向が表出されており、その分客観的に論理を展開しているように見えるが、結論を補強し正当化させようとする議論の進め方は、むしろ感情的になっているように感じられる。

恐らく、ビンディングは科学的な論理展開を、ホッヘは現場からの裏付けとしての議論を行っているとして、その結論は科学的真実性に基づいていると主張したいのかもしれないが、真実を出発点として演繹的に論理展開してたどり着く科学的真実としての結論とは言い難い。それは、「生きるに値しない命」があるという前提で、それを結論として導き出すように論理を展開し、それを「終わらせる行為の解禁」が正しいとして、その方法論を示しているからであろう。

「命」に関わる議論は人間の観念に基づくものであり、法学的な論理展開を優先して、あるいは生物学的な科学的真実の積み上げだけで、その結論を出すことはできないと考えている。人間の観念に基づくため、その倫理的、哲学的な議論は、時代、環境、置かれた状況等により変遷するであろう。

そういう意味では、本書における「生きるに値しない命を終わらせる行為の解禁」に対する議論は、この時代を反映しており、後にナチスの思想に利用されたのは、当時の状況から理解できる。

〈Ⅱ〉科学の真実性と人間の観念

話は飛んでしまうが、歴史的に見て、科学の持つ絶対的な真実性と人間の持つ観念とは、必ずしも一致したものにはならないと考えている。

例えば、「地球は丸い」ということは、既に古代ギリシャの時代に、科学的真実としてわかっていたが、その千数百年後の中世のキリスト教の時代では、世界は平板であるという、いわば人間の観念が事実(科学)を曲げていた。この中世の時代でも多くの有識者は地球は丸いと考えていたが、当時の人間の観念を支配していたキリスト教が、科学的真実を抑え込んでいた。

このように、時代が進み、世の中が進歩しても、科学的真実よりも人間の観念の方が優勢になることは十分に起こりうる。

©︎Y.Maezawa

人間の観念は見方を変えると欲であり、自らの利益になることでその判断基準も変わってくる。

中世以降、コロンブスの「新大陸」発見など、「地球は丸い」という科学的事実が、その後の航海術など人間生活の発展に結びつくようになると、科学的な考え方が優勢となった。そして、産業革命以降、科学が人間の生活発展に深く関わるようになると、人間の観念は科学的事実を取り込み、20世紀の化学や物理学の進展は、物質文化を大いに発展させた。

しかし、その一方で、本書で示されているように、科学の名を借りた人間の観念の正当化に基づく行為、例えば戦争といった極限状態における人間の観念の「科学的正当化」に基づく行為により創出された悲惨な状況の存在を歴史は示してきた、ともいえるのではないだろうか。

©︎Y.Maezawa

〈Ⅲ〉 現代における命の選別

現代では、人間の人間としてのアイデンティティとして、「生きるに値しない命」などはない、という考えが前提である。それを出発点として、それを正当化するために論理を組み立てることが、現代における人間の観念であるヒューマニズムの基本的な考え方であろう。しかし、本書の時代背景にある戦争やそれを引き起こす社会的な貧困状態といった極限状態では、これとは異なる人間の観念があることを本書は示している。現代でも、排他的な宗教は異教徒を、先鋭的な民族主義は異民族を「生きるに値しない命」として、抹殺あるいはジェノサイドを正当化することが実際に起きている。

一方で、本書でも触れられているが、「安楽死」を巡る問題は、今の「生き長らえさせることのできる命」の時代に、様々な問いを発している。老いて介護なしでは生きられなくなり、認知症も進んできたときに出される、「人間の尊厳」を保つために「死に方を選択する自由」を認めて欲しいという安楽死を望む声にどう対応するのか。あるいは、最近の事例として本書のプロローグにも上げられているように、安楽死を依頼したALSの若い女性に対してどのように考えるのか。

「命」に対する人間の観念は、時代や環境に大きく左右され、それに対する絶対悪、絶対善を「科学的な真実」として導き出すのは難しいし、ある意味不可能である。本書のプロローグにもあるように、最近のコロナ禍の下では「トリアージ」という言葉を耳にする。限られた医療資源に対して、それを適用する患者に優先順位をつけることを指し、ある意味それは命の選別に繋がる。本書でも「生きるに値しない命」の定義の正当化に使われている。

生存の危機に瀕する時、即ち極限状態に陥る時に、人間の観念は科学的な真実に勝ることは認識しておくべきだろう。

〈Ⅳ〉 コミュニケーションと命の選別

「命」に対する人間の観念は根源的であり、極めて複雑である。それは自らのことであり、他人の命は自らの命に映し出されるからだろう。究極のところ、それは人と人との関係、コミュニケーションにあるのではないかと思われる。ここで言うコミュニケーションは必ずしも相互的である必要はなく、一方的な認識、思いや記憶であってもよいだろう。

©︎Y.Maezawa

本書の「生きるに値しない命」とは、人と認識できない、コミュニケーションのとれない「物」を定義しようとしているのかもしれない。異教徒に対する宗教的態度、異民族に対する排斥などもこうした考えに含まれるのであろう。本書では、生まれながらの奇形児あるいは精神疾患児に対して、人間として認められないとする考えが出されている。一方で現代では、ペットと濃密なコミュニケーションをとる人が増えてきており、そういう人はペットの命も人間並みに扱うようになってきている。

©︎Y.Maezawa

現在、iPS細胞、再生医療、生殖医療、遺伝子操作といった生物学や、ビッグデータ、人工知能(AI)といった情報関連の科学が急速に発展してきている。そこでは、科学と人間の命との関係が大きく変わろうとしてきており、科学的真実と人間の観念との大きな衝突をはらんでいる。遺伝子改変やゲノム編集といった生命科学の進展は、デザインドベイビーを可能にするなど、人間の命に対する認識を変えてしまう状況を生み出しているが、これは、本書でも指摘されている「優生思想」に通じるのかもしれない。

命に対する認識がコミュニケーションの有無、そしてその記憶であるならば、人工知能(AI)の発展はその認識を改めることになるかもしれない。近い将来、人はロボットに命を感じるようになることも想像に難くない。一方で、安楽死の判断をAIに委ねるようになる時代が来るかもしれない。その時は、本書で示されたようななんらかの判断基準が、AIにより「公正に」、「適切に」適用されることが起こるかもしれない。AIの判断は「客観的」に行われるだろうが、広範なケースから学習して確立される判断基準の基本となる考え方を与えるのは人間の観念であることには注意する必要がある。

このように、科学の進歩は、人間の観念を超えて、人間そのものの存在、即ち、命までをも支配してくるかもしれない。

©︎Y.Maezawa

〈Ⅴ〉 終わりに

©︎Y.Maezawa

「生きるに値しない命」とは誰のことか、という本書の提示する非常に重い課題に正面から答えることができず、話が散漫になってしまったが、「命」に関する議論は、時代がどのように変わろうとも、常に倫理的、哲学的に議論すべきである。

一方、この課題は、時代、環境、置かれた状況等により、その対象とする内容は変遷するが、その背景には、人間の観念と科学的真実との調和と相克があると思われる。科学の発展に対応して、議論の対象は変わってくるが、科学の急激な発展は、これまでとは異なる新しい課題を提起しているように感じられる。

そうした課題を考える原点として、本書の示す内容を改めて深く考察することは重要であろう。

©︎Y.Maezawa

(編集:前澤 祐貴子)