活動の実績

老成学研究所 > 初代所長 森下直貴 作品群(2018 09〜2022 12) > 私の本棚 > 《私の本棚》 No.2 書評 『ボーヴォワール 「老い」 上・下巻 』 森下直貴

©︎あさかすず

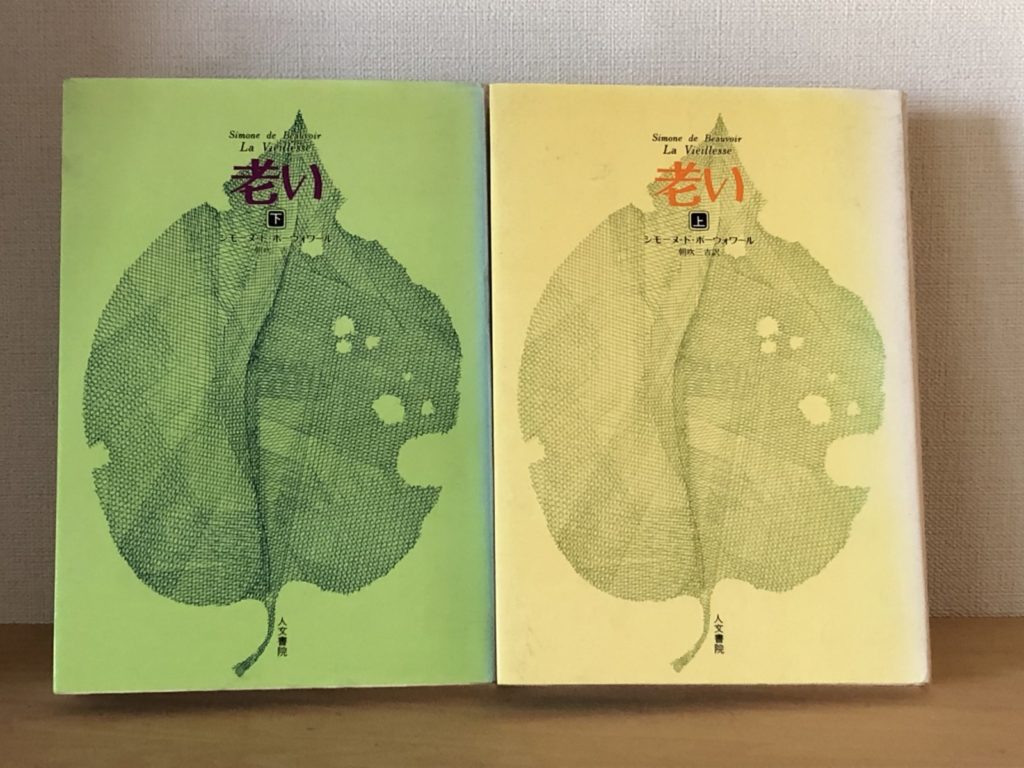

ボーヴォワール 『老い』

上・下巻

朝吹三吉訳、人文書院、1972年

Simone de Beauvoir,

La Vieillesse,

Gallimard, 1970

わたしは大学の卒論でサルトルをとりあげた。

その際の関心は哲学の理論よりも、哲学者の個人的な「主体」形成にあった。そのため時代と思想の背景を知ろうと思い、同伴者ボーヴォワール(1908−1986)の著作を読んだ。

だが、その時分も、またその後にも『老い』を読むことはなかった。

ところが、老人の仲間入りをしてみると、にわかに『老い』が気になり出した。読書とはつくづく出会いだと思う。

読んでみて分かったのはこうだ。

『老い』は、哲学者によって可能になった、高齢社会における老人問題の本格的で総合的な考察である。その意味で古典と呼ばれるにふさわしい。

しかし、哲学者なら誰でも書けるわけではない。自分の生の現実を直視できた哲学者に限られる。それが ボーヴォワールだった。

本書の特徴はふたつある。

フランスは1960年代末にいち早く高齢社会に突入した。当時、大半の老人は悲惨な貧困生活を送っていた。社会は老人の境遇にはまるで無関心だった。

ボーヴォワールは怒る。老人が人間らしく生きられなくて何が文明国だ。老人問題は社会問題である。

この問いの立て方が特徴のひとつだ。

もうひとつの特徴は、生物学・文化人類学・社会学・歴史学・思想史・哲学等、多方面から老人問題にアプローチする方法である。

そこからふたつの視点が出てくる。

一方は、社会的カテゴリーとして老人を捉える外側からの視点である。

他方は、老人自身の実存を問い直す内側からの視点である。

以下、内外の視点に沿って『老い』の含意を引き出してみたい。

最初は外側の視点である。

社会集団の究極目的は存続である。存続のためには生産と再生産が必要である。そこから力と生殖に価値がおかれる。この価値を象徴するのが若さであり、反価値の象徴が老いだ。古来、集団の中の老人の地位を左右してきたのは、富を分配する権力と経験値に基づく知恵である。

権力と知恵が結びつくかぎり長老支配は続く。この長老支配に対して世代闘争が起こる。若者に敗れた老人の境遇は悲惨である。敗残と知恵の結合から超俗という老人の理想が生じた。

しかし、この超俗の理想が老人の現実をありのままに見ることを妨げる。その結果、頑固爺と好々爺、優しいおばあさんといじわるばあさん、愛らしいお年寄りと惨めで痛々しい高齢者といった、相反するステレオタイプが生み出される。

老いのありのままの現実とは何か。

内側の視点がそれに応える。老いとはまず、身体機能が徐々に低下することである。痛みや疲れが生じる。活動の量と質が変わり、空間・時間の感覚も変容する。

続いて、機能低下には心理上の苦しみがともなう。今までできていたことができなくなる。やりたいことがうまくできなくなる。そこに生じるのが、もどかしさ、不甲斐なさ、情けなさ、屈辱感であり、不安である。

不安を抑えるために人は自分の老いを否定する。自分の老いを認めず、他者の老いを嫌悪する。実感できない老い。その代わりに人はかつての自己を再確認しようとする。それまでの生き方に固執し、男性的な価値や女性的な価値にこだわる。

そのとき焦点となるのが、とりわけ「性」である。

生殖やジェンダーから切り離れた性的欲望は色情の世界に向かう。老人の性はいつの時代でもスキャンダルだ。助平爺や淫乱婆は侮蔑の対象だった。

ボーヴォワールは文豪の性物語を延々と語る。トルストイ、ビクトル・ユーゴー。その語り口には性に対する彼女の並々ならぬ関心がうかがえる。

しかし、自己再確認の追求もいつかは終わりが来る。

老いとは時間の観点からみれば、

閉ざされた未来 と 凝固した過去 という二重の有限性 のことだ。

有限の感覚を持ちつつ、老人は老いの深まりにふさわしい目標を見つけなければならない。

人間らしい生活の基盤は生計であるが、生活の中軸は目標を追求する活動である。これが生きる意欲を支える。

ボーヴォワールは文明国なら生計と活動を保障すべきなのだと主張する。

ここで内側の視点と外側の視点が合流する。彼女が推奨する活動は「中流ブルジョワ」のものである。それは ほとんど今日のアクティブエイジングに重なる。

ここで疑問が生じる。

老いがさらに深まると、アクティヴエイジングの次の段階の生き方が必要にならないか。

『老い』はボーヴォワール62歳の著作である。彼女はサルトルの最期を看取った後、78歳で亡くなった。

超高齢社会は人生100年時代でもある。

彼女がもし90歳まで生きたとしたら、

はたしてどのような生き方を推奨するだろうか。

(編集:前澤 祐貴子)