活動の実績

老成学研究所 > 老成学事始/「老成学」草案 > 老成学 > 【老成学 研究資料】⑴『恍惚の人』から見た「老人問題」 森下直貴

『恍惚の人』から見た「老人問題」

家族の視線の現前と老人の視線の不在

森下 直貴

1 「老人問題」の原像

「福祉元年」と呼ばれた1973年、日本の「老人福祉」制度は大幅に拡充された。それから今日にいたるまで、ほぼ半世紀の歳月が経過する中で、「老人問題」をめぐる状況は大きく様変わりした。

しかしその間、「老人問題」の何が変わり、何が変わらなかったのかを実感として捉えることは容易ではない。

そのためには、今日にまで続く「老人問題」のいわば原像を描いた作品、例えば小説やドキュメンタリーや映画や研究書を探し出し、その視点から変容の全体を眺めてみる必要がある。

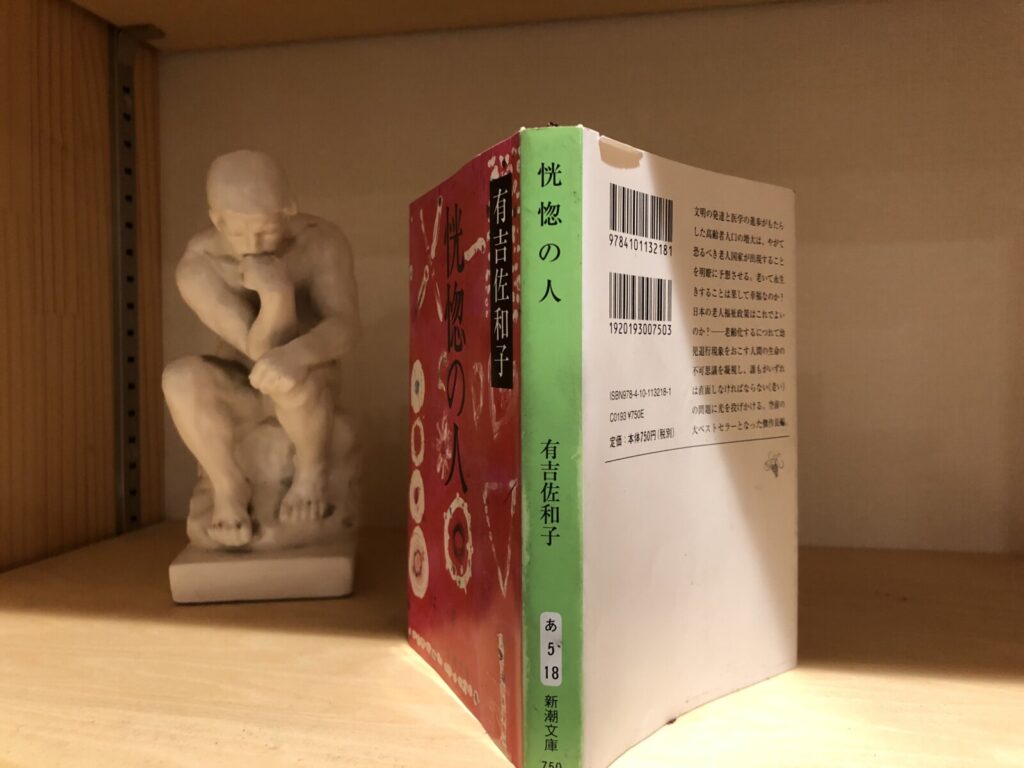

そうした条件に叶う作品があるとすれば、その筆頭は1972年に刊行された有吉佐和子の『恍惚の人』(新潮社)であろう。

この小説は日本で初めて今日に通じる「老人問題」を本格的に取り上げたものであり、出版直後から大きな社会的反響を呼び、140万部を売り上げた。

その結果、「老人=呆け=恍惚」というセンセーショナルなイメージが一挙に世間に広まったが、この小説の視線は「老人問題」のずっと深い地点を見据えていた。

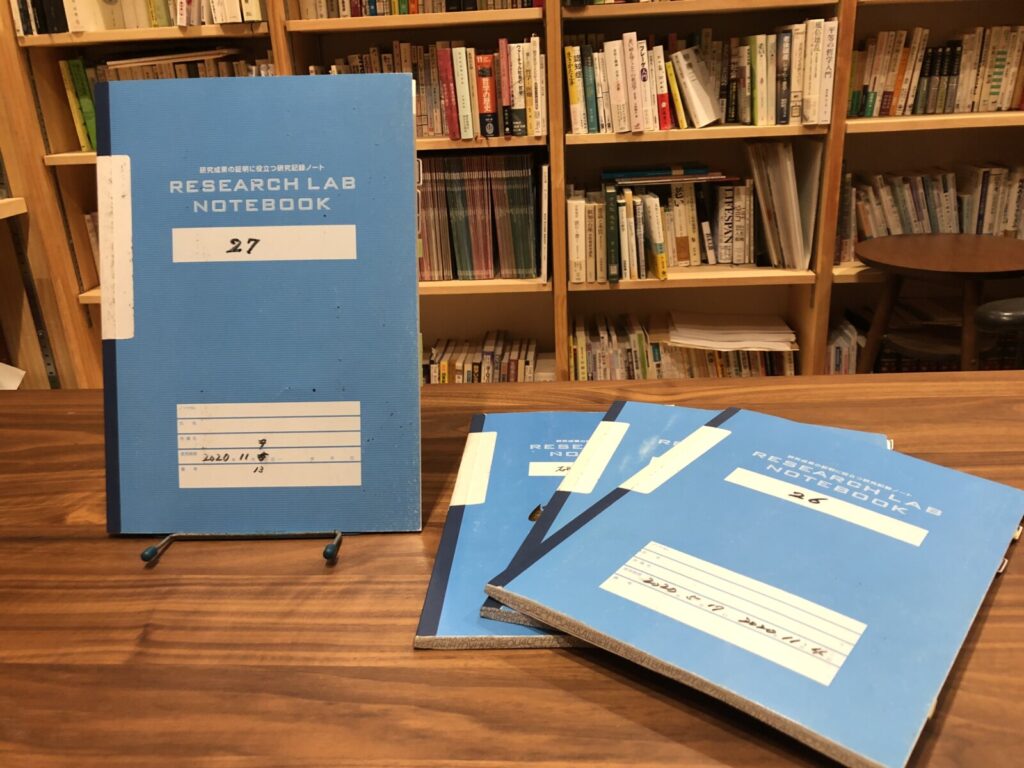

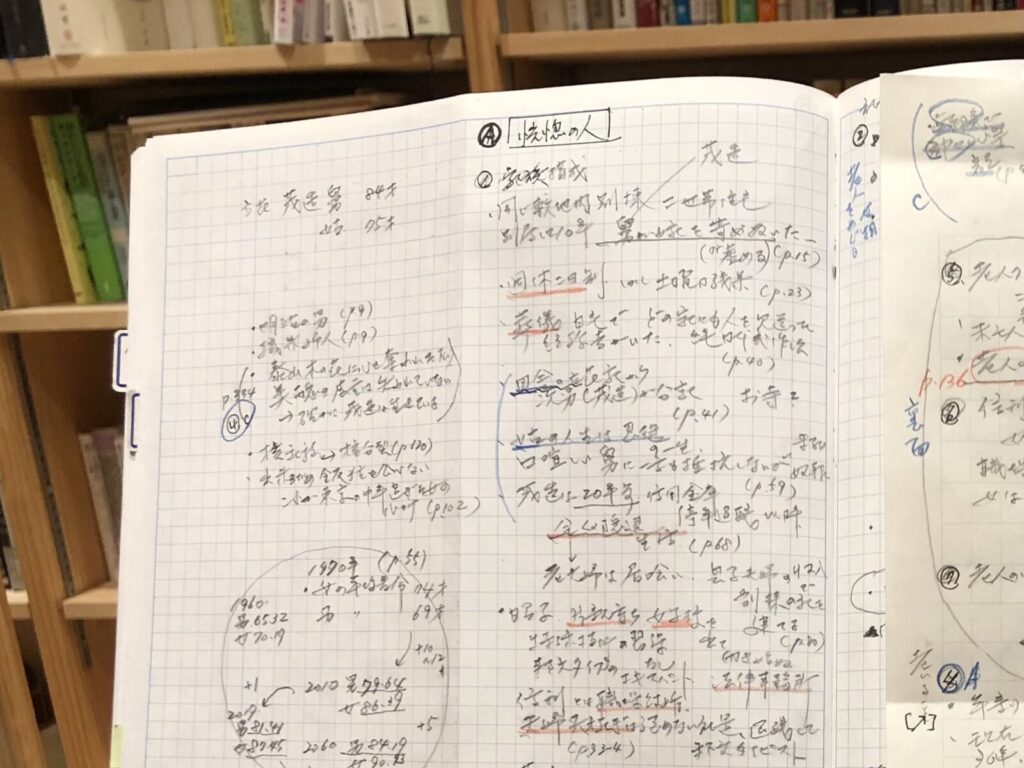

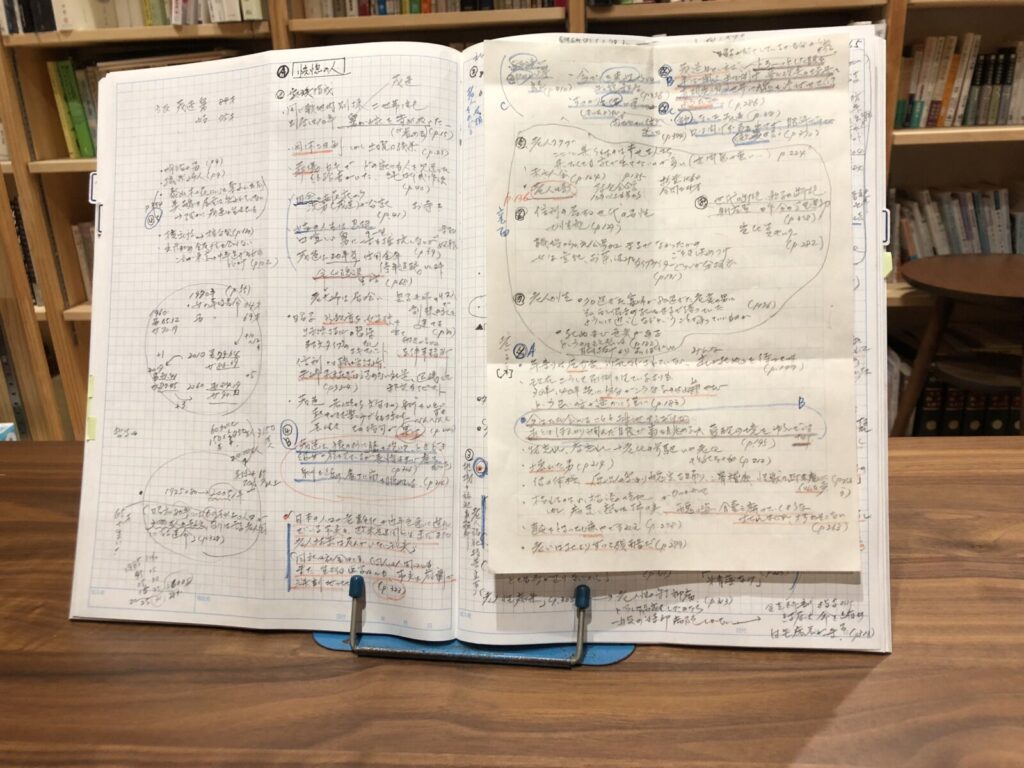

以下では、『恍惚の人』の世界をフィールドワークし、私自身の個人的な記憶や統計資料を交えながら読み解くことを通じて、この小説の地点から「老人問題」とはそもそも何であり、この半世紀の間にその何が変わり、何が変わらなかったかを考えてみたい。

なお、引用箇所の数字は1982年刊の新潮文庫の頁数を示す。また、統計数字については総務省統計局や厚生労働省の資料を参照した。

ちなみに、日本以外の工業先進国でも「老人問題」が本格的に登場したのは1970年前後である。

背景には戦後世界で同時に進行した経済成長がある。

1970年の時点で高齢化率7・1%の日本からは『恍惚の人』が現れた。

高齢化率12%のフランスではボーヴォワールの『老い』(1970年)が生まれた。

そして高齢化率10%の米国ではロバート・バトラーの『老後はなぜ悲劇なのか—アメリカの老人たちの生活』(1975年)が周到な研究の末に出版された。

これら三冊はいずれも先進工業国における「老人問題」の名著である。

次回以降は後二者について検討する。

2 家族の構成

『恍惚の人』の舞台は東京都の杉並区にある新興住宅地である。その内の一戸建てに立花家の三世代家族が暮らしている。舅(84歳)と姑(75歳)はともに明治中期の生まれ。舅が田舎の信用組合を停年退職した20年前、老夫婦は家財を整理して上京し、長男夫婦の家に同居したが、やがて敷地内に別棟を建ててもらい別居している。長男の立花信利(51歳前後)は商社の次長、妻の昭子(47歳前後)ともに大正後期の生まれである。夫と職場結婚した昭子は、共稼ぎを認めない社是のために退社し、それ以来小さな法律事務所で和文タイピストをしている。今では事務所に欠かせない存在だ。一人息子(孫)の敏は高校2年生であり、大学受験を控えて勉強中、成績は上位とある。

小説の主人公は長男信利の妻=嫁の昭子である。

『恍惚の人』と聞いて私自身が真っ先に思い浮かべるのも「舅の世話を献身的にする嫁」だ。ところが今回、改めて読み直してみると印象が違った。どうやら後年観た1973年制作の映画(主演は高峰秀子と森繁久弥)の印象が強く残っていたようだ。昭子は専業主婦ではなく職業婦人だった。この夫婦は当時としては珍しい共稼ぎである。だが、夫は女性の社会進出など真面目に考えておらず、舅の介護をもっぱら妻に任せ、自分は老いについて哲学的観念的な思案に耽っている。そのため妻のストレスと不満は溜まり続ける。

もう一人の主人公が舅の茂造だ。

明治の男とある。1972年、明治生まれは人口の3%を占めていた。当時の停年(定年)は男性では55歳である。茂造の場合も同様だったとすれば、84歳の現在まで30年間ある。しかし文中には「20年も前」(68頁)に退職とある。こちらの方が正確なら実際の停年は65歳いうことになる。

ちなみに、1980年代半ばから60歳定年の動きがあり、1990年代半ばに定着する(ただし、女性の場合は低く目に抑えられている)。65歳定年は2000年代から動き出し、2010年代前半に定着した。そして現在、70歳定年の動きがある。

茂造は若い時分から周囲に文句ばかりを言ってきた。自分の身体をいたわりすぎ、熱中できる楽しみごとも持てず、ベンベンとして長生きしてきた。その挙げ句の果てが呆けだと語られている(240頁)。彼は口喧しく嫁を散々いじめてきた。それを取りなしてきた姑は、夫には一言も抵抗せずに世話に明け暮れてきたが、突然、忍従の人生を終えた。同じ敷地内で別居し、共稼ぎでもあったため、茂造に呆け症状が出てきていたことに、息子夫婦は姑が亡くなるまで気がつかなかった。

話は、妻が突然亡くなったことで動転し、あらぬ方向へと徘徊している茂造を、帰宅途中の昭子が見かけた日から始まる。

亡くなったとき姑は75歳だった。

ちなみに、1970年の平均寿命は文中には「男は69歳、女は74歳」とあり(55頁)、姑は平均寿命に近い。ただし、平均寿命には若くして亡くなった人も含まれるため、実際には多くの老人が平均寿命を超えて長生きしている。プラス10年と考えておけばいいだろう。

舅が亡くなったのは85歳である。

3 時代の世相

『恍惚の人』が刊行された1972年は私が大学に入学した年だ。当時のことはかなり鮮明に記憶しているから、半世紀ぶりにこの小説を再読した際、タイムスリップしたかのような既視感と懐かしさを覚えた。

小説には当時の世相を端的に示す言葉や場面が登場する。

例えば、「核家族」という言葉が出てくる(120頁)。小説では原子爆弾の「核分裂」に由来すると説明されているが、本当かなと思って調べてみた。

提唱者の人類学者マードックは人類に普遍的な集団の最小単位という意味でnuclearを用いた(『社会構造』1949年)。この言葉はラテン語に由来し、多様な分野の学術用語になっているから、核分裂とは直接には関係しない。ところが日本では、1955年のビキニ環礁での核実験以降、核分裂の連想でその名称が広まったとある。

とすれば有吉の説明もあながち間違ってはいない。

文中にダイエットという言葉は登場しないが、「米粒をできるだけ食べないのが東京の中年過ぎた女の心がけ」という考えはさりげなく出ている(120頁)。

NHKの長寿番組「今日の料理」は戦後一貫して安価で大量なメニューを提案してきたが、1979年になってダイエットメニューに路線を転換した。東京の中年女性の意識の方が時代に先行していたことが分かる。

©︎Y.Maezawa

自宅で執り行われている「葬儀」の場面も出てくる(40頁)。近所の人が手伝いに来てくれたし、どの家にも人を見送った経験者がいて、純日本式作法が伝授された。親類縁者も遠方から集まる。田舎に住んでいる信利の妹や、先に親を看取った昭子の女学校時代の友人も顔を出す。また、関連して墓地の話も出てくる(143頁)。田舎の墓地は遠いし分家もしているから、高価だが東京のどこかに探さないといけないと夫婦で話し合う。しかしその20年後、家族のかたちが変容して墓が消え始め、さらに50年後の現在では墓終いとなり、お墓の墓場まである。

「世代の断絶」や「親子の断絶」あるいは「新左翼」や「昨今の学生運動」という言葉も出てくる(378頁)。小説の終盤には学生運動をした大学生の夫婦が登場する。彼らは茂造が母屋に移ったために空いた別棟を借り、茂造の見守りを快くやってくれた。その協力によって昭子は職場に週三日だけ通勤するようになり、茂造の世話にも余裕が生まれた。

「週休二日制」が導入されたとある(23頁)。本格導入は10年後のことだ。誰かが土曜日に出勤しなければならない。そのため次長の信利の土曜日は出勤か、付き合いゴルフで忙しい。

©︎Y.Maezawa

あるいは「光化学スモッグ」も出てくる(282頁)。夏場になると校内や町内で警報のアナウンスが流れていた。

そのほか、「ピシャリと窓口のガラス戸を閉め、大いに不愉快だった」看護婦や、終始押し黙っている「タクシー運転手」が登場するが(86、244頁)、これは作者の個人的な体験だろうか、それとも一般的な傾向の話だろうか。

新聞の社会面への言及もある(274頁)。

生活保護を受けている孤独な老人が前途を悲観して首を吊り、三日後に発見されたという記事だが、これは現在とほとんど変わらない。

今日でも自殺者のうち特に多いのが60歳以上の老人である。中でも女性が目立つ。日本は心中を含めて老人が高率で自殺する国なのだ。

©︎Y.Maezawa

なお、この記事から私自身が連想したのは、井上陽水の「傘がない」だ。冒頭の歌詞は「今朝見た新聞では自殺する若者が増えていた」で始まる。この年、若者の自殺はたしかに微増しているが、後年の比ではない。

「老人福祉の定期診断」という言葉も見える(87頁)。

東京都では1967年に美濃部都政が成立し、1979年まで三期13年続いた。1973年は「福祉元年」と呼ばれる。

今日の社会保障の四本柱は、社会保険(医療・年金・介護・雇用・労災)、公的扶助、保健医療・公衆衛生、社会福祉(老人・保育・児童・障害者・母子家庭)である。介護保険を除くと、『恍惚の人』が刊行された頃に「老人福祉」制度が整ってきたようだ。

4 老人たちの実態

©︎Y.Maezawa

町内には「未亡人会」がある。当時、女の幸福の究極は夫から解放されて未亡人になることだと思われていた(76頁)。

また、地区ごとに「敬老会館」が設置され、杉並区には60、全国には4万あるという(135、137頁)。

その中に民謡や習字、お茶などの「老人クラブ」がある。昭子が訪れた最寄りの敬老会館の受付係の話では、ここに来られるのは幸せな人たちであり、来たくても「世間体が悪いから」と言って家から出さない場合が多いらしい(224頁)。

©︎Y.Maezawa

別の敬老会館にはクラブが五つあった。お風呂もある。

©︎Y.Maezawa

受付の事務員は、「…知恵のかたまりみたいなお年寄りが多いので、うっかり老人だからなんて甘く見るとやり込められてしまいます。大学出たお婆さんなんか一杯いますから」と自慢気に語り、奥の方を指して「あの方、今年九十歳なんですよ。毎日のようにいらしては相手を探して碁を打ってらっしゃるんです。頭もはっきりしてますしねえ、仰言ることもしっかりしてますよ」と付け加えた(232〜233頁)。

茂造が通った敬老会館の壁には「老人の歌」(中野欣一作詞)が掲げられている(136頁)。

同じ仲間だ 輪をつくれ

老人クラブは みんなの広場

長い人生 たたかいぬいて

顔がほほえむ 日焼けの顔が

みんな元気で さあ生きぬこう

…

一人くよくよ するのはやめて

話しあったり 励ましあって

ともに明るく さあ生きぬこう

©︎Y.Maezawa

これでは「老人クラブ」の名称を変更すればまるで炭鉱労働者の組合の歌のようだ。この元気な明るさは次に紹介する呆けた老人の話とはあまりに対照的であり、なんともシュールである。

©︎Y.Maezawa

例えば、昭子の上司である弁護士の父親の話(96頁)。

突然ぱっと上がって突進して柱にぶつかったりして最後は縁側から落ち、脚を折って動けなくなった。それはそれで楽になったが、今度は食事を食べ終わった途端、食事はいつ喰わせるんだと聞いてくるため、女房は困りきっていたが、それから2年で亡くなった。

©︎Y.Maezawa

あるいは、昭子の同僚の96歳なる祖母の話(98頁)。

20年前から呆け始め、嘘ばかり喋ったり、蛇口でもガス栓でも何でも捻ったり、家や庭を駆け回ったりと周囲は大変だったが、10年前に倒れてからは病院で流動食をゴム管で鼻から流している。

しかし、看護師さんの給料は上がるし、保険が効かないから、金銭上の負担が大きくて「お婆ちゃんが死んだら赤飯炊いて祝おう」と家族で話しているという。

「……おしめ当ててるし、年に一度は見舞いに行くことになっているけど、なんだか汚らしくって、もう見るのも嫌やね。父なんかも言ってます、病院でどうして殺してくれないんだろうって」99頁

©︎Y.Maezawa

さらに、信利の同僚の母親の話(208頁)。

夫が死んだ途端に呆けた。最初は今が大正の頃だと混同していたが、ヘルニアになって動けなくなると、テレビのドラマと現実の見境がなくなり、泥棒だ、人殺しだと妄想がひどくなった。

動けないのでさらに癇癪も立てる。それで女房も気が立ってきて家庭崩壊の一歩手前になった。

母親が死ぬか、夫婦が離婚するかどっちが先かと考えることもある。

老人ホームは寝たきり老人を引き受けてくれないから困っている。

5 「老い=呆け」のイメージ

小説には「老い=呆け」をめぐって三つのイメージが登場する。

まずは「老い=呆け=嫌悪・恐怖・絶望」、

次いで「老い=呆け=恍惚」、

最後は「老い=呆け=神・幼児」である。

これらのイメージは読者の心に鋭く突き刺さり、強い影響を与えたはずだ。当時の人々の感じ方を受け止めた作者の感慨を伝えるため、文学的表現に満ちた原文をあえて多く引用する。

⑴老い=呆け=嫌悪・恐怖・絶望等のイメージ

©︎Y.Maezawa

老いるということ……は死よりも昏(くら)く、深い絶望に似ている。71頁

……侘しく死ぬ日を待つという暮しの中に埋もれてしまうのだろうか。121頁

「……こうやって親爺を身近に眺めていると僕の躰からまるで蟇の油が滲み出るような気がする。やりきれない、実にやりきれない」

「あなた、聞こえたら悪いわよ」

「これだけ言っても聞こえてない証拠に、親爺は怒りもしないじゃないか。呆けるっていうのは怖しいものだな。僕はこういう人間を眼のあたりに見たのはこれが始めてなんだ…」128〜129頁

「人生五十年という時代には起こらなかった悲劇かもしれないな、これは。食生活の向上で平均寿命が延びたときいていたが、実態がこれだということに気がついているのかな、世の中は」

「多いみたいですよ。…なんだか急にどの家にも年寄りがいるって気がするわ」132頁

「あなた、私は、敏が結婚して、もしあなたが死んだら自殺しようと思うわ」

「同じことを考えていたんだな。僕はこの間からずっと、そのことばかりだ。僕も一日でも早く君より先に死のうと思っているんだ。女房に死なれた亭主は惨めだというが、親爺はそれの極端な例だろう。もし君が死んだら、僕はすぐ後追い心中をする」147頁

©︎Y.Maezawa

「停年と同時にころりと死ぬのが男の理想じゃないかな。老人クラブで唄ったり踊ったりというのは僕には出来そうにないからな。復員してきたときのことを思い出すよ」

「どうして」

「あのときはもう死ぬ心配はなくなったという解放感があって、生きるってことは素晴らしいと思っていたんだがね。親爺を見ているとああなる前に死にたいものだと思うからね、寿命が延びるというのも妙なものだよ。みんなが死ななくて、齢をとる一方だという世界を想像すると寒くなってくる」161〜162頁

いつものように起こされて、庭で用を足させながら、こうなるのは嫌だなあとつくづく思った。現在こうして面倒を見ているよりも、三十年、四十年先に自分がこうなるのは嫌だという思いの方が遥かに強い。183頁

「老人。

ただ老いるだけならいい。生あるものの宿命だ。……実を結んだ後は、枯れて朽ちる。枯れるのはいい。枯淡の境地とは望むところだ。そして朽ちるのが死を意味するなら、これも自然だ、甘受したい。しかし病葉が裸木の枝先にからみついてただ一枚残っているような、あるいは熟れた柿の実が人の手の届かない高い木の枝にひっかかって醜い姿をさらしながら饐え腐っていくような、そういう枯れはぐれ、朽ちそこないになりたくない。枯れたら潔く地に落ちて死にたいものだ、と信利は思う」263頁

老いるというのは、そんなに人間を待ち受けているものだったのか。茂造を見ていると、死が怖しいものとは思えなくなってくる。……老いは死よりずっと残酷だ。299頁

⑵「老い=呆け=恍惚」のイメージ

©︎Y.Maezawa

「子供っていうより、動物だね、あれは」

「まあ、敏」

「犬だって猫だって飼い主はすぐ覚えるし忘れないんだから。自分に一番必要な相手だけは本能的に知っているんじゃないかな」156頁

今はただ食べることと排泄するだけで、あとはぼんやり潤んだ眼で宙を眺めるか、夢現の境をゆらいでいるだけ…195頁

©︎Y.Maezawa

…彼(茂造)の体操なるものは、原始人の祭りより醜悪な踊りに見えた。滑稽感さえもそこにはなかった。

「いやだなあ、こんなにしてまで生きたいものかなあ」

敏が見るに耐えないという面持で、立ち上がりながら更にこう言った。

「パパも、ママも、こんなに長生きしないでね」

階段を駆け上がってしまった後、信利と昭子の夫婦は互いの顔を見るのは憚りがあった。敏の残した言葉は鉛のように重く二人の耳に流れ込み、胸をふさいだ。茂造は「ひやぁ、ふやぁ、ひやぁ、ふやぁ」と怪獣の断末魔に似た声をあげて、体操を続けている。256〜257頁

©︎Y.Maezawa

茂造はといえば、昭子が何をしているかも分からぬように、とろーッとした眼を半ば閉じ、半ば開け、夢と現実の境界にある恍惚の世界に魂を浮かばせているようだった。286頁

茂造は猿のように膝を抱いて、ときどき彼女(昭子)の顔を見ているが、表情はまるで虚ろだった。306頁

茂造は部屋の隅で躰を縮め、虚ろに宙を眺めている。人生の行く手には、こういう絶望が待ちかまえているのか。昭子は茫然としてながら薄気味の悪い思いで、改めて舅を見詰めた。314頁

⑶老人=呆け=神・幼児のイメージ

©︎Y.Maezawa

雨だから、傘をさせばつい下を見て、泥にぬかるんだ道ばかり眺めて歩くものであるのに、茂造は濡れることには頓着なく、傘をかまわず上を向いて歩いて雨の中で豪華な咲き方をしている花を認めたのだろう。昭子は、胸を衝かれていた。泰山木の花は、美しかった。……昭子もしばらく黙って梅雨に濡れる花を眺め、そして花と茂造を較べて見て、この美しさに足を止めるところをみると茂造には美醜の感覚は失われていないのだと思った。……泰山木の花に心を奪われた限りでは、茂造は確かに生きていると言えるだろう。334頁

病み抜けた茂造が、著しく老化の度を過しているのに気がついたのである。彼はよく笑うようになった。口は開けず声も出さず、目許だけが微笑するのだが、こんな表情は昭子の知る限りの茂造にはないものであった。370頁

©︎Y.Maezawa

神になった茂造は天衣無縫で、便所などという汚れた所へ行かなくなった代わり、排泄は時とところを選ばない。371頁

急性肺炎になる前の茂造は五、六歳児の知能だと思えるときがあったが、病後の茂造は三歳児くらいの知能程度になっている。376頁

©︎Y.Maezawa

すっかり子どもに還ってしまっているのだ。昭子よりも先に敏がそれを見抜いて、こういうものを小遣いの中から買ってきたかのと思うと、感動が胸に詰まってきた。小鳥と花とオルゴール。茂造はおだやかに微笑んでいる。394頁

「お爺ちゃん、あなたどうしてあんなことしたの。臭くてたまらないわ。思い出してもゾッとするわ。まさか食べたりしていないでしょうね」

ぶつぶつ小言を言うことで、昭子はやりきれなさから解放されたいと思っていた。だが昭子がだんだん大声で当たり散らし始めると、茂造はようやく昭子が自分に話しかけていることに気がついたのか、明子の顔を見て、ニコッと笑った。その無邪気で神々しい笑顔の前では、昭子の怒りも虚を衝かれたように無なくなってしまう。410頁

6 老人福祉の実情

昭子は職業婦人である。徘徊しては警察の厄介になる茂造を一日中見守ることなどできない。そこで「老人ホーム」を利用できないかと考えた昭子は、地域の福祉事務所に電話した。直ぐに同年輩の女性の老人福祉指導主事が訪問してきた。

このくだりで老人福祉制度の現実と問題点が提示される。小説の中でも重要な箇所だ(305〜314頁)。

主事が持ってきた「老人ホーム利用案内」には、低所得者のための養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームの四種類が載っている。

このうち「特別養護老人ホーム」は「ネタキリ老人とか、人格欠損のある方を収容する施設」だという。

©︎Y.Maezawa

①「人格欠損」の意味が失禁とか、排泄物を食べたり、身体にこすりつけたりする老人の場合だと聞いて昭子は驚いた。それに比べれば、軽症とも言うべき茂造には、家族の世話を受けられる以上、どのホームであれ利用資格がない。それでは仕事を持つ昭子は困る。しかし、昭子の必死の訴えを聞いた主事はこう答える。

「それは分かりますけれど、年寄りの身になって考えれば、家庭の中で若いひとと暮らす晩年が一番幸福ですからね。お仕事をお持ちだということは私も分かりますが、老人を抱えたら誰かが犠牲になることは、どうも仕方がないですね。私たちだって、やがては老人になるのですから」309頁

②昭子はそれでも粘る。家庭の事情等を考慮する軽費老人ホームはどうか。主事によると軽費老人ホームや有料老人ホームの収容能力は低く、どこも満員なのだという。それでは「身寄りのない人が耄碌した」場合はどうするのか。

「そういう方から優先的にホームに送るようにしているんですけど、そこでも待たなきゃならないので、深刻なんです。この問題は、寝たきり老人で孤独な方のところにはケースワーカーが週に二回、半日ずつ行くのがやっとで、喜んでいただいていますけど、まだまだ充分じゃないですね」310〜311頁

③昭子はここで引き下がるわけにはいかない。茂造が徘徊して夜間に警察で保護された話を繰り返すと、主事はこう答える。

「徘徊は、どこのホームも引き受けないんですよ。とても手が足りませんのでね」

「それじゃ私は、どうしたらいいんですか。ホームでも引き取らないような年寄りを、私一人で面倒見なきゃならないって仰言るんですかッ」

……

「本当に、老人問題は今のところ解決の見通しというのはないくらい深刻なんです。家庭崩壊が起こりますしね。主婦の方に、しっかりして頂くより方途がないんです」311〜312頁

©︎Y.Maezawa

④昭子は怒りそうになる自分を抑制しながら、医者から聞いた「老人病」に話を向けると、主事はこう受ける。

「立花さん、老人性鬱病というのは、老人性痴呆もそうですが、老人性の精神病なんですよ。ですから、どうしても隔離なさりたいのなら、今のところ一般の精神病院しか収容する施設はないんです」

……

「精神病なんですか」

「ええ、精神病院へ入れれば鎮静剤を投与するばかりですから、結局は命を縮めます。自宅療養が一番望ましいんです。……」312〜313頁

©︎Y.Maezawa

⑤主事が帰った後、昭子は考え込む。ここが小説の核心となる一節だ。

「…要するに、老人福祉指導主事は、すぐ来てくれたけれど何一つ希望的な、あるいは建設的な指示は与えてくれなかった。はっきり分かったのは、今の日本が老人福祉では非常に遅れていて、人口の老齢化に見合う対策は、まだ何もとられていないということだけだった。もともと老人は希望とも建設とも無縁な存在なのかもしれない。が、しかし、長い人生を営々と歩んで来て、その果てに老耄が待ち受けているとしたら、では人間はまったく何のために生きてきたことになるのだろう。……」314頁

7 『恍惚の人』の視線

©︎Y.Maezawa

ここまで『恍惚の人』の世界をフィールドワークしてきた。

今日に続く「老人問題」は1970年代の初頭に発見された。

そこで発見された「老人問題」とは何だったのか。

また、その地点から現在を眺めたとき何が見えてくるのか。

結論とするには不十分だが、さしあたりの考察を試みる。

当時の老人は人口比率が7%だから人数にして約900万人である。

それに対して2021年現在の率は約30%弱だから約3600万人を超える。

当時の老人は現在の四分の一ということになるが、決して少ない人数ではない。「どの家庭にも年寄りがいる気がする」とは昭子の実感だ。

ちなみに、日本の高齢化率は10年刻みで5%上昇すると考えると覚えやすい。つまり、1985年10%、1995年15%、2005年20%、2015年25%、2020年30%(実際は28.7%)となる。

©︎Y.Maezawa

小説では「老い=呆け」をめぐって三つのイメージが描かれていた。

土台は ⑵「老い=呆け=恍惚」のイメージである。

そこから ⑴ 恐怖と共に「老い=呆け=絶望」のイメージが溢れ出し、⑶ 甘美な幻想として「老い=呆け=子ども=神」のイメージが漂っている。

ただし、これら三者は有吉の発見ではない。ボーヴォワールやバトラーの本(前掲書)でも指摘されるように、歴史の中で繰り返し語られてきたステレオタイプである。

問題は、有吉を含めて当時の人たちが⑵「老い=呆け=恍惚」のイメージをどこから得ていたかである。

©︎Y.Maezawa

その答えは老人福祉制度を説明した場面の中にある。

そこには五つの論点が示されていた。

すなわち、

①家庭の中で主婦の世話を受けることが老人の一番の幸福であること、

②老人を収容する施設の質量は充分ではないこと、

③徘徊する老人を引受ける施設はないこと、

④呆け=老人病=精神病であるため最後は精神病院が頼みであること、

⑤高齢化が進む中で日本の老人対策は欧米に遅れていること

である。

「老い=呆け=恍惚」のイメージの根源は、④「呆け=老人病=精神病」という精神医学モデルである。

このモデルは医師だけでなく、老人福祉指導主事のような行政担当者の認識としても定着している。文中の別の箇所には「気違い」や「精薄並み」という当時の常識的な言葉もみえる。

要するに、「老い=呆け=精神病」だからこそ「精神病=恍惚」のイメージが出現し、それに対して「呆け=絶望」のイメージが生まれて家族の中に囲い込まれるのだ。

1970年以前、老年医学の主流は「呆け」を不可逆的な精神病とみなす「精神医学モデル」だった(これについてはバトラーを取り上げる次回に説明する)。このモデルの上で、「呆け老人=理解できない人=問題行動をする人」を介護する役割が、もっぱら家族という閉じた二者関係に託される。

これが1970年初頭の時代の常識であった。この常識を背景にして女性=職業婦人=主婦の視点から問題を提起したのが『恍惚の人』だったということになる。

『恍惚の人』では「老い=呆け」が精神医学モデルと介護する家族の視点から眺めれている。とすれば逆に、そこには見えないもの、欠落するものがある。

それは何か。

老人自身の視点からの「思い」である。

ただし、その「思い」には異なる二つの事柄が含まれている。

一つは「呆け」の中でどのように感じているかという「思い」であり、

もう一つは呆ける前に「老い」についてどのように考えているかという「思い」である。

前者の「思い」については、

1980年代から2000年代にかけて、精神医学においても介護ケアにおいても重要な進展があった。さらに、2000年に成立した介護保険制度が目標にしたのは寝たきり老人の自立支援であったが、2004年からは寝たきりの背後に隠れていた認知症にも光が当てられ、2010代には予防や地域ケアに重点が置かれるようになった。しかし現在、重度化した場合の対処や、ケア労働の対価に関して課題が残されている。以上の変容については、井口高志の『認知症社会の希望はいかにひらかれるのか––ケア実践と本人の声をめぐる社会学的探求』(晃洋書房、2020年)に詳しい。

他方、後者の「思い」については、

『恍惚の人』以降、実際の平均寿命が90歳前後に延び、人生100年時代と言われる今日に至るまでさしたる進展は見られない。家族のかたちは1980年代を通じて単身化へ向けて変容してきた。老人ホームは質量ともに整ってきたが、費用負担に加え、スタッフの質や給与の面で問題を抱えている。

さらに一人暮らしの老人が増えて孤立や孤独の状況が広がり、新たに「老後破産」のリスクも増大している。その結果、安楽死の希望や治療停止=尊厳死の要望が強まりつつある。そうした中で生きがいの問題がますます切実に、本格的に問われているのである。

現在の地点から見ると、『恍惚の人』は「老人問題」を発見したが、

それは老人にとっては外部の問題であり、老人自身の「問題」ではなかった。

とはいえ「老人問題」の核心が「生きがい」であり、問われている課題の中心が老いの価値と老人の役割の再発見である限り、『恍惚の人』が白日のもとに晒した「老人問題」そのものの本質は現在でも変わらない。

その意味では、生きがいと社会保障制度と老人同士の互助を関連づける「老成学」にも存在意義があるといえよう。

©︎Y.Maezawa

(編集:前澤 祐貴子)